Jamie et Ronny Ris: Dogstar tattoo, une Histoire de famille

Report by DHK, James C., Sid L-Boy

A une vingtaine de kilomètres d’Amsterdam, à Aalsmeer ,on retrouve Ronny Ris (le père), Jamie (le fils), Manuela (la mère) et Dana (la Fille). Ambiance agréable autour d’un bon café et ponctuée de nombreuses farces pour l’interview qui suit.

Ronny, le patriarche, a fait des études dans le graphisme et passe quelques années dans une agence de pub à faire des illustrations et des story-boards. Lassé, il plaque tout, se met à la sculpture et à la peinture. C’est à cette époque qu’il commence à faire des dessins pour des tattoos que lui et ses potes se font encrer. Le tatoueur, Rob Deut qui pratique le tattoo ethnique, tribal et polynésien dans son shop « Seven seas » remarque son travail et le motive à tatouer. On est en 1996, il y a plus vingt ans: l’aventure du tattoo commence pour Ronny. Il tatoue les premiers temps dans son atelier privé sur Amsterdam. S’installe à Aalsmeer. Usé par les aller-retours entre la banlieue et Amsterdam, il décide d’ouvrir son premier shop en 1999 à Aalsmeer, un tout petit local de 18 m2. Après deux déménagements le local est toujours dans la même rue mais il fait 100m2.

Manuela, son épouse l’aide à tenir le shop, elle fait le management, soude les aiguilles et reçoit les clients. Elle a aussi une sensibilité artistique, elle se met à tatouer pendant quatre ou cinq ans mais une opération du poignet stoppera sa carrière. Elle continue à aider au shop, fait les piercings. Par ailleurs elle s’occupe de leurs trois enfants. A l’arrivée du quatrième chérubin, Cody, les deux activités se compliquent. Ronny ayant besoin de quelqu’un, demande à Jamie qui a seize ans et qui ne brille pas par ses prouesses scolaires de le rejoindre pour remplacer sa mère.

Manuela, son épouse l’aide à tenir le shop, elle fait le management, soude les aiguilles et reçoit les clients. Elle a aussi une sensibilité artistique, elle se met à tatouer pendant quatre ou cinq ans mais une opération du poignet stoppera sa carrière. Elle continue à aider au shop, fait les piercings. Par ailleurs elle s’occupe de leurs trois enfants. A l’arrivée du quatrième chérubin, Cody, les deux activités se compliquent. Ronny ayant besoin de quelqu’un, demande à Jamie qui a seize ans et qui ne brille pas par ses prouesses scolaires de le rejoindre pour remplacer sa mère.

Jamie tatouera pour la première fois à dix ans, son père. Pendant son enfance, il habite à Amsterdam et admire les graffitis qu’il voit passer sur les trains et s’intéresse rapidement à cet art plus qu’au tatouage. Vers treize ans, il commence à bomber tout ce qu’il peut, il rejoint un crew dont nous tairons le nom, par prudence, pour ne pas voir débouler les flics chez Dogstar. De 16 à 20 ans, il aide son père au shop, commence à faire des dessins pour les clients sans vraiment s’investir dans le tattoo. Un des habitués de la boutique, lui demande « Puisque tu m’as fait le dessin, tu ne voudrais pas me le tatouer? » . Jamie passe des crayons à la machine.

Vers 23/24 ans, il s’intéresse vraiment au tattoo, avec l’arrivée des réseaux sociaux. Il découvre sur « Myspace » le travail de Bez du studio « 666 » en Angleterre et d’autres artistes du monde entier. « Ca n’a pas vraiment été une inspiration, c’est plus leur technique qui a été un déclic » nous raconte-t-il. Avec le tattoo, Jamie délaisse le graffiti que du coup il pratique peu par manque de temps.

Vers 23/24 ans, il s’intéresse vraiment au tattoo, avec l’arrivée des réseaux sociaux. Il découvre sur « Myspace » le travail de Bez du studio « 666 » en Angleterre et d’autres artistes du monde entier. « Ca n’a pas vraiment été une inspiration, c’est plus leur technique qui a été un déclic » nous raconte-t-il. Avec le tattoo, Jamie délaisse le graffiti que du coup il pratique peu par manque de temps.

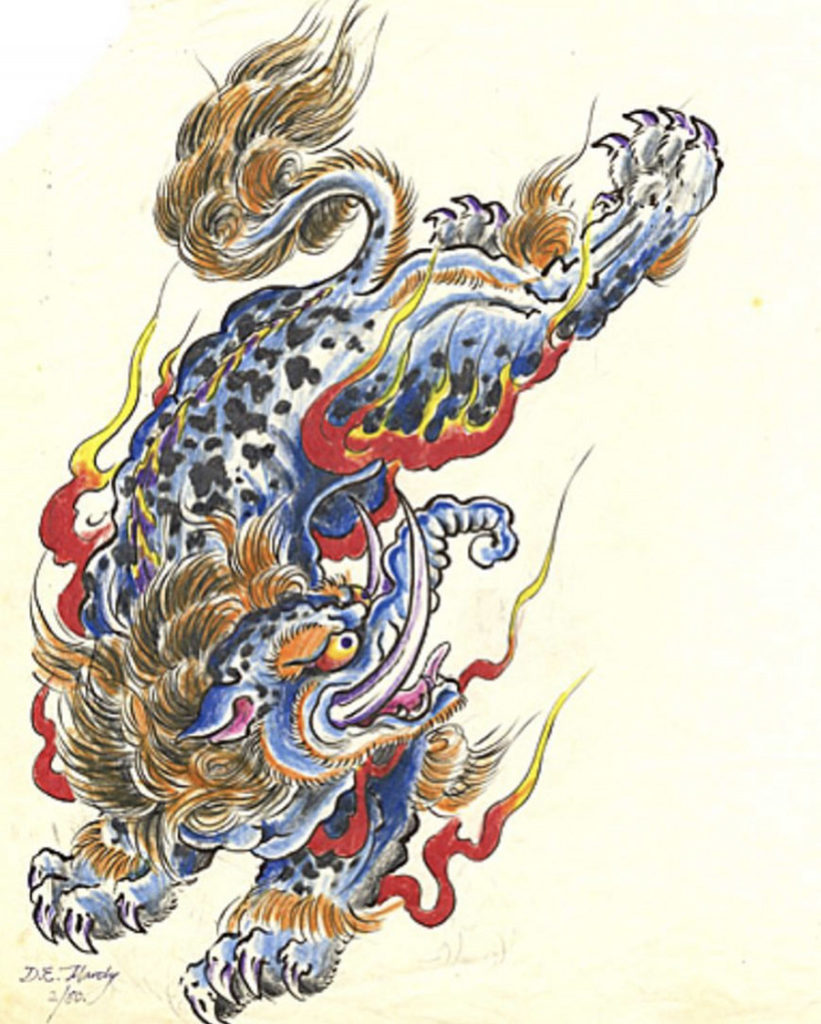

Son père est son mentor: il lui apprend le tattoo, lui fait découvrir de nombreux artistes du tatouage mais surtout de bandes dessinées et de la sculpture. Jamie recherche le plus souvent l’inspiration dans d’autres arts que le tatouage. « Dans le « newschool », tous les artistes se connaissent entre eux. Ils sont tous connectés et donc s’inspirent les uns des autres mais parfois quand tu regardes une autre forme d’art, tu trouves de nouvelles idées » nous confie-t-il.

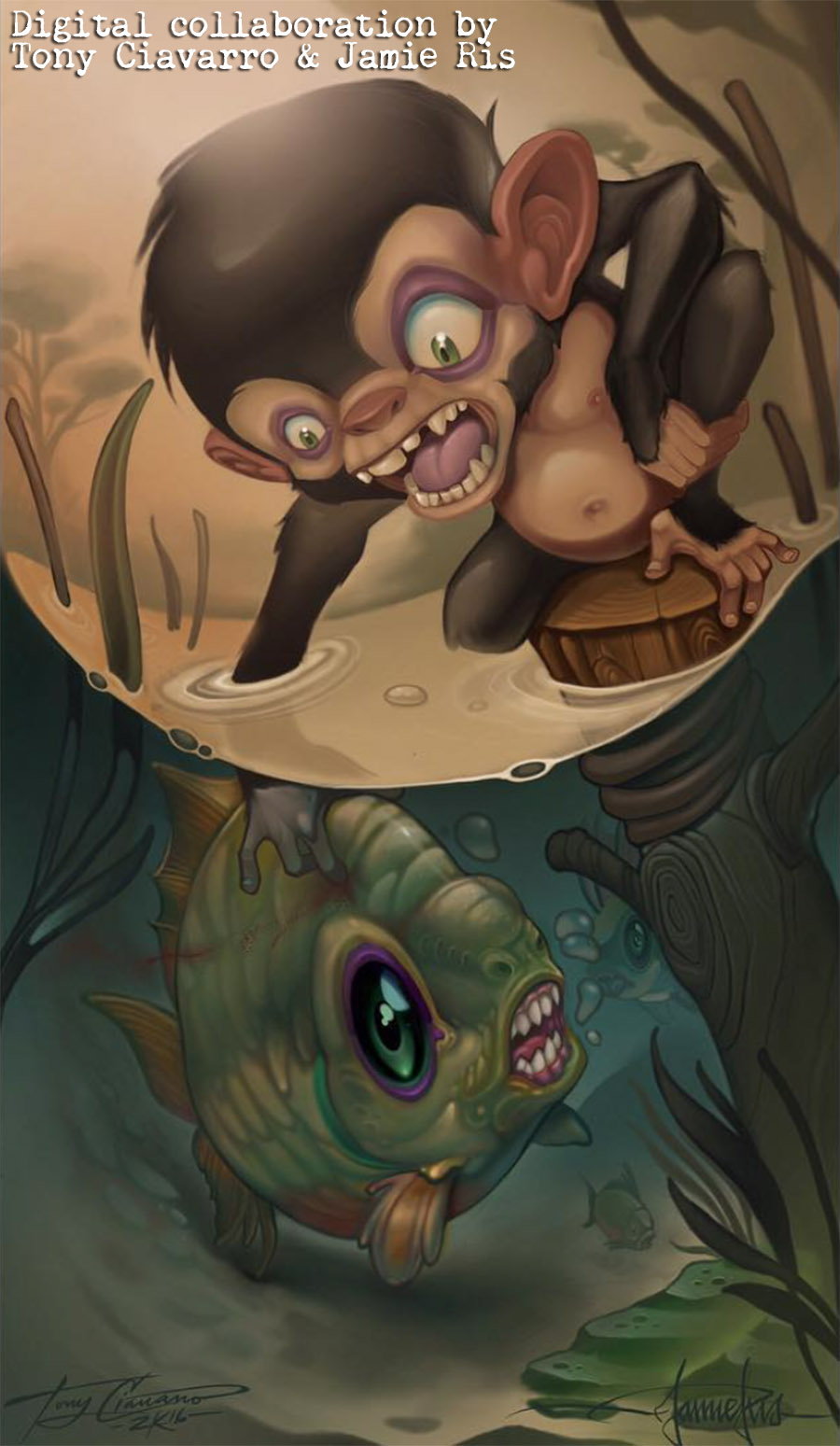

Le graffiti est une de ses influences. Il admire le travail Bom.K, Daim, Kram, Seak en autres. Pour l’art digital, il apprécie les travaux de Jorge Sefy et Ryan Woods. Parmi les tatoueurs, il suit les travaux de Timmy B., Victor Chil, Logan Barracuda, Tanane Whitfield, Kelly Doty, Tony Ciavarro et de nombreux autres. Son style, quand même plus influencé par son humour et son imagination débordante a une vraie originalité.

La dynastie Ris ne s’arrête pas là.

La dynastie Ris ne s’arrête pas là.

Dana, la fille de Manuela et de Ronny a pris la place de Jamie à l’accueil du shop et comme toute la famille, elle tatoue. Dana a été récompensée lors d’une convention ne regroupant que des tatoueuses pour un caméléon cartoon sur la jambe de Jamie. Un début de carrière prometteur.

Cody le petit dernier a déjà tatoué son frère Jamie à l’âge de cinq ans et son père en convention l’année suivante, la lignée continue.

Quand on interroge Ronny sur l’évolution du tatouage ses vingt dernières années et il nous répond :

« Les gens sont plus au courant de ce qui est possible, qu’il y a plein de différents styles, du coup les tatoueurs peuvent se spécialiser dans un style particulier, se concentrer sur ce qu’ils ont dans le coeur en tant qu’artiste. A l’époque on devait toucher à tout pour travailler tous les jours, on n’avait pas le choix. Ce qui est plus intéressant aussi c’est que les clients viennent pour des projets plus élaborés et aussi plus grands. Ce qu’on a perdu, c’est que tout le monde entre dans un shop facilement comme dans n’importe quelle boutique, il n’y a plus de barrière. Avant il fallait avoir des couilles pour rentrer dans un salon de tatouage, l’ambiance était dark et mystérieuse. Maintenant c’est tellement ouvert. On a perdu un peu de la magie qui avait autour. »

Une équipe I-tech : tous les tatoueurs de « Dogstar » dessinent sur tablette numérique, nous évoquons avec eux les progrès technologiques qui facilitent le tatouage. Ronny nous explique qu’avant il avait un atelier rempli de matos, aérographe, compresseur, crayons, peintures, pinceaux, chevalets etc etc. Il a tout balancé et maintenant son atelier tient dans sa sacoche. « J’aime l’ère du digital, ça a fait évoluer la créativité, il faut vivre avec son temps. C’est tellement plus pratique. » nous raconte-t-il. « Celui qui suit le progrès évolue plus vite » dit-il en essayant de nous traduire une citation hollandaise.

Jamie reprend : « C’est comme si on te demandait d’apprendre à tatouer avec des machines à bobines plutôt que des cheyennes ou des inkjectas ou de souder tes aiguilles maintenant. A quoi ça sert, on va plus vite avec le matériel actuel. La tablette c’est un peu la même chose. L’objectif est de créer ce que tu as en tête, si les inkjectas, les cartouches ou l’Ipad te facilitent le chemin, pourquoi ne pas les utiliser? …Le plus important c’est de faire évoluer ton art, c’est le résultat final qui compte. Les gens qui veulent une peinture ou un tatouage se foutent de la façon dont tu y es arrivé, ce qui les intéresse c’est le résultat. »

Ronny raconte encore : « C’est pas si grave, de toute façon il faut savoir dessiner, c’est quand même pas une technologie si évoluée avec une commande vocale à qui tu dis « dessine-moi une grenouille avec une couronne » et le lendemain c’est fait. »

Il faut aussi reconnaître que c’est une technologie qui ouvre d’autres horizons, la possibilité de faire des collaborations avec des artistes qui habitent à l’autre bout de la planète. Par exemple Jamie a réalisé deux illustrations avec pro create sur iPad pro avec son ami Tony Ciavarro qui, lui, réside à Kingston dans le Massachusetts, ça fait quelques kilomètres entre la Hollande et les USA.

Bien sur l’arrivée de la tablette n’empêche pas les artistes de « Dogstar » de travailler sur d’autres supports , aller sur leurs pages FB ou ING et vous pourrez admirer de nombreuses illustrations faites a l’acrylique aux feutres ou autres médias.

Le style cartoon, très coloré et les grandes qualités techniques de Jamie Ris lui ont permis de participer à des conventions partout sur la planète et il y a fait de nombreuses rencontres et noué des amitiés qui lui rendent visite à Aalsmeer. « Dogstar tattoo » en plus d’avoir de très bons tatoueurs dans ses murs a la chance d’accueillir en guest des artistes de renommée internationale comme Timmy B., Kelly Doty, Teresa Sharpe, Leo Valverde , Nathan Evans etc etc.

On peut aussi admirer chez « Dogstar tattoo » les travaux de deux artistes qui partagent les locaux avec la famille Ris. Bas a rejoint l’équipe en 2013, spécialisé dans un premier temps dans les letterings, il réalise maintenant beaucoup de pièces réalistes. Il y a aussi Robert présent depuis 2015 qui lui pratique des tatouages ornementaux, graphiques et dotworks.

On peut aussi admirer chez « Dogstar tattoo » les travaux de deux artistes qui partagent les locaux avec la famille Ris. Bas a rejoint l’équipe en 2013, spécialisé dans un premier temps dans les letterings, il réalise maintenant beaucoup de pièces réalistes. Il y a aussi Robert présent depuis 2015 qui lui pratique des tatouages ornementaux, graphiques et dotworks.

Pour conclure , on peut annoncer la prochaine sortie du premier livre de Jamie, printemps 2017, regroupant illustrations, croquis et peintures. merci à toute l’équipe de « Dogstar tattoo » pour ces deux superbes journées passées en leur compagnie.

RETROUVER TOUS NOS CONTENUS, PHOTOGRAPHIES , GALERIES TATOUAGE ET OUTILS 3D SUR L'APPLICATION

ATC TATTOO

Interview : Lal Hardy

Texte et photographies: Pascal Bagot

Le tatoueur anglais Lal Hardy a vécu les années 70-80 comme peu d’autres l’ont fait. A cette époque à Londres, il est le témoin privilégié de la nouvelle vague créative venue des Etats-Unis initiée par des artistes comme Ed Hardy, qui touche l’Angleterre et dont Lal devient un acteur clef. Il nous raconte comment cette page de l’histoire a changé la face du tatouage moderne en Europe, depuis son studio de Muswell Hills ouvert il y a presque 40 ans : « New Wave Tattoo ».

Où allait-on se faire tatouer quand on était jeune à l’époque?

Le 8 Février 1976, j’avais 16 ou 17 ans, je suis allé me faire piquer mon premier tatouage : une tête de panthère avec une dague, par Dave Cash à Woodgreen, dans le Nord de Londres. Cela m’a coûté 4 pounds -ce qui doit représenter 2 euros aujourd’hui ou quelque chose dans le genre. Parce qu’il y avait peu de tatoueurs, leurs noms étaient familiers et connus. A Londres, : Jock Tattoo Studio à King’s Cross ; Cash Cooper à Soho ; Dennis Cockell ; George Bone… Chaque ville avait un tatoueur. A Plymouth travaillait Doc Price, A Bristol Les & Danny Skuse, Phill Bond à Torquay, etc. Progressivement, au début des années 80, en partie à cause de sociétés comme Ultra, plus de gens ont eu accès au matériel à tatouer et se sont lancés. Il doit y avoir plus de 300 tatoueurs à Londres, aujourd’hui.

Lal Hardy : tatoueur des Teddy Boys et Punks

Les années 70 et 80 étaient particulièrement excitantes avec l’émergence de nombreuses subcultures…

Les années 80 tout particulièrement étaient très intéressantes, il y avait beaucoup de créativité, d’influences. A l’époque, parce qu’il n’y avait que deux chaînes de télévision, les gens n’avaient pas le luxe de rester chez eux et le pub était un lieu essentiel pour la communauté, central. Chaque établissement avait un espace dans lequel des groupes venaient jouer de la musique live. Le revival du mouvement Teddy Boy - il commence à l’origine dans les années 50 en Grande-Bretagne a été très excitant : il y avait des clubs partout, tous les soirs il était possible d’assister à des concerts de Teddy Boys ou de rock’n’roll. Ensuite est venu le Rockabilly, puis le Psychobilly. A la même époque il y avait les skinheads communistes, les skinheads nazis qui aimaient la musique 2 Tone, les punks, les neo-romantiques… Il se passait tellement de choses, c’était dingue.

Et ces subcultures se faisaient aussi tatouer, lesquelles en particulier ?

Toutes, à l’exception peut-être des néo-romantiques (new wave). Les subcultures choisissaient des tatouages qui reflétaient leurs spécificités. La musique et la mode jouaient un rôle très important. Cependant, si l’on regarde attentivement les premiers punk-rockers, aux débuts des Sex Pistols et des Clash, peu d’entre eux étaient tatoués. La situation a changé quand la seconde vague est arrivée, plus probablement de 1977 à 1984, avec des groupes comme The Exploited ou Anti-Nowhere League. A l’époque du punk, beaucoup de gens faisaient des fanzines, sortaient des disques de façon indépendante, la production artistique était partout. Les images apparaissaient sous tout type de format et de medium. Le logo, par exemple, du groupe Exploited, qui représente un crâne avec une crête iroquoise, était imprimé sur les t-shirts, peint sur le dos des vestes en cuir, affiché sur les badges. Et bien sûr, tatoué.

Quels genres de motifs ces subcultures choisissaient-elles ?

Quels genres de motifs ces subcultures choisissaient-elles ?

Les Teddy Boys d’origine appréciaient les motifs traditionnels : les cœurs, les crânes, les hirondelles, les dagues… Mais ceux de la génération suivante ont introduit des images liées à leur scène musicale : des noms de labels, des microphones, des tatouages commémorant des chanteurs décédés comme Buddy Holly, Eddie Cochran, Gene Vincent. Si tu étais un punk, très souvent tu avais le logo tatoué d’un groupe, une image de fille punk. Parce que le mouvement skinhead était fragmenté à l’époque selon leurs orientations politiques, il y avait beaucoup de tatouages patriotiques comme le logo de Fred Perry, des écritures du type « Made in… » et le nom de la ville dont le porteur était originaire ; l’iconographie viking était aussi populaire, les représentations de chaussures Doc Marten’s aussi. Les métalleux quant à eux aimaient le motif d’Eddie -la créature du groupe Iron Maiden- ou le logo AC/DC. Ceci étant dit, tout n’était pas figé de façon inflexible et certains allaient d’une culture à une autre. Cela m’a toujours fait rire de voir un skinhead avec des tatouages rockabilly.

De nombreuses photos de l’époque montrent des visages tatoués, quelle place avait ce type de tattoo parmi les subcultures ?

Il y avait tout ce truc autour du fait d’être antisocial. En Angleterre, à la fin des années 70, dans les années 80, avec Margaret Thatcher, les grèves des mineurs… de nombreux facteurs ont contribué à cet état d’esprit. Beaucoup de skinheads se faisaient tatouer le visage parce que lorsque tu es dans un groupe, au pub avec 500 autres punks ou skinheads et que 50% d’entre eux sont tatoués, cela semble normal. Mais quand tu en sors, que tu fais face à la société et que parmi les 5000 autres personnes dans la rue tu es la seule avec le visage tatoué, cela fait de toi un marginal. Je n’ai jamais fait de tatouage facial, j’ai toujours pensé que c’était quelque chose à éviter. Maintenant dans les conventions, cela semble plus accepté, mais à l’époque cela voulait dire assez simplement : tu n’auras jamais de boulot.

De quelle façon les anciens tatoueurs ont-ils réagi aux nouvelles attentes de la jeunesse ?

De quelle façon les anciens tatoueurs ont-ils réagi aux nouvelles attentes de la jeunesse ?

A l’époque, si tu venais chez Jock pour lui demander le crâne d’Exploited, il te répondait : « Mais bordel de quoi parles-tu ? ». Il avait ce qui était placardé sur ses murs, point final. Dennis Cockell l’aurait fait parce qu’il repoussait les limites, depuis son retour des Etats-Unis. Mais à la même époque, quelques tatoueurs comme -l’excellent- Ian de Reading et moi-même, nous travaillions nos propres designs. Quand on est jeune on veut faire des choses, être enthousiaste.

Tu étais impliqué dans la scène punk, quels genres de designs créais-tu ?

Submergés par toute cette imagerie punk comme nous l’étions, nous avons commencé à dessiner des filles punks, avec des iroquoises de couleurs, un anneau dans le nez, une chaîne etc. Un jour Jock m’a dit: « Qu’est-ce que tu en as à faire de mettre un anneau à une fille ? Pourquoi ? ». Les anciens voulaient faire des tatouages avec un minimum d’effort et de couleurs. Ed Hardy aimait beaucoup ce que je faisais et me soutenait. « Ce que tu fais c’est une nouvelle vague pour le tatouage », me disait-il. Ca m’a tellement frappé que j’en ai fait le nom de mon studio.

Depuis le début des années 70 Ed Hardy fait bouger les lignes dans le milieu du tatouage aux Etats-Unis, comment l’as-tu rencontré ?

Grâce à Dennis. Son shop était dans un quartier huppé, avec beaucoup de bourgeois, de jeunes branchés. C’est là-bas qu’il a tatoué les Stray Cats, Steve Jones des Sex Pistols, entre autres. Je me faisais tatouer par Dennis et je traînais à son shop quand les photos du travail réalisé par Ed Hardy ont commencé à circuler. C’était incroyable. Un jour Dennis m’a appelé au téléphone pour me dire : « Ed va venir. Vient le rencontrer et si tu veux te faire tatouer par lui on organisera un rendez-vous ». C’était en 1980. Je lui ai demandé de me faire une punk-rockeuse, il était très enthousiaste à l’idée de faire ce motif.

Quel impact a-t-il eu sur la scène anglaise ?

Une fois qu’il était devenu évident à quel point il était visionnaire, tout le monde a voulu se faire tatouer par lui, lui parler et s’en inspirer. A l’époque il y avait le Tattoo Club of Great Britain et des petites conventions dans les hôtels, essentiellement pour les tatoueurs. D’ailleurs, Ed est venu à quelques-unes d’entre-elles. Il a ouvert des portes et les yeux de beaucoup de gens. Ils ont soudain réalisé qu’il était possible de trouver l’inspiration à peu près partout et qu’ils se contentaient jusque-là de recopier des flashs à l’identique. Techniquement aussi, je n’avais aucune de ce que pouvait être un magnum avant de le rencontrer. Selon moi, il est le point de départ de tout ces tatouages, absolument incroyables, que l’on peut voir aujourd’hui. Pour les gens de ma génération, c’est simple : c’est Dieu.

Es-tu parti aux Etats-Unis ?

Es-tu parti aux Etats-Unis ?

Oui, en 1982, je suis allé à la convention « Tattoo Expo » sur le bâteau Queen Mary à Long Beach, en Californie. Il y avait Mike Malone, Leo Zulueta, Greg Irons, the Dutchman, Jack Rudy, Mike Brown… des artistes fabuleux. Allez là-bas et voir ce qui était en train de se passer a tout changé. Au même moment en Angleterre, des gens comme Micky Sharpz, Ian de Reading, Kevin Shercliff, Tony Clifton, ces gars-là commençaient à se faire un nom et faisaient avancer la cause. En Europe il y avait Claus Fuhrmann, Bernie Luther, Luke Atkinson, Mick de Zürich, Filip Leu… C’était le début du vortex !

Qu’en était-il des conventions de tatouage?

Elles commençaient à décoller et les gens pouvaient ainsi se retrouver. Ian et moi, ainsi que quelques autres gars, nous avons commencé à organiser nos propres événements. C’est comme ça qu’est née Dunstable Tattoo Expo ; la première a eu lieu à Londres en 1986 avant de se poursuivre une douzaine d’années dans la ville de Dunstable. Elle est devenue l’une des plus grosses conventions en Europe, avec Amsterdam. Des gens comme Bernie Luther sont venus, Claus Furhmann, Paul Booth, Horiyoshi III… Tout un coup, toute cette énergie était en train de se dérouler.

Quel regard portes-tu sur la scène aujourd’hui ?

Quel regard portes-tu sur la scène aujourd’hui ?

Depuis plus de 30 ans que j’en fais partie, cela a tellement changé que je me demande à quoi pourront ressembler les 30 prochaines années. Une des questions que l’on peut aujourd’hui se poser c’est de savoir combien de jeunes sont suffisamment formés à photoshop pour l’utiliser dans la création des motifs ? Certaines personnes sont vraiment contre l’utilisation de l’ordinateur, mais en fin de compte, si le client est satisfait, cela n’a pas d’importance.

CONTACT :

CONTACT :

CONTACT :

New Wave Tattoo

157 Sydney Road, London N10 2NL

England.

instagram : lalhardy

RETROUVER TOUS NOS CONTENUS, PHOTOGRAPHIES , GALERIES TATOUAGE ET OUTILS 3D SUR L'APPLICATION

ATC TATTOO

Léa Nahon

Texte et photos : ©P-mod

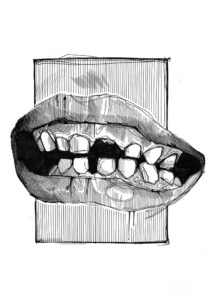

Quinze ans que Léa Nahon tatoueuse, vogue à la barre de son navire, voilé de ses lignes brutes où s'entrecroisent érotisme brut et instants spontanés et que l'on retrouve transposés de ses carnets de croquis à l'épiderme de ses clients.

Le temps d'un passage sur sa chaloupe, la blackworkeuse nous parle de sa Belgique, de son expérience ou de ses nombreux projets futurs à son image : singuliers et authentiques.

Tu sembles t’être retirée pendant un temps avant d'être revenue de plus belle aujourd'hui, une raison en particulier ?

Retirée n’est peut-être pas le mot, mais j’ai dû mettre un gros frein en effet. J’étais sur la route depuis des années, dans les trains, avions, bagnoles, à dormir dans des hôtels ou sur les canapés des potes, sans vraiment jamais me poser chez moi. J’étais fatiguée. Le tattoo demande un travail permanent et la route est chouette mais je n’avais que très peu de temps pour mes amis et ma famille. Ma mère était obligée de prendre rendez-vous avec moi pour que l’on déjeune et mes frères et sœurs recevaient des cadeaux d’anniversaire par la poste de Los Angeles. Ça ne remplace pas la présence physique.

J’ai donc décidé de lever le pied. J’ai arrêté les conventions pendant une année ou deux. Il fallait que je stoppe net, sinon j’aurais fais de chaque évènement une exception. J’ai redécouvert le plaisir de lire un livre, de regarder un film sans dessiner devant, d’aller me balader. J’ai aussi calmé le jeu sur les rendez-vous. Je n’avais pas besoin de bosser autant, j’avais juste peur de décevoir mes clients, je faisais passer les tattoos et mes clients avant mon entourage et même ma santé. Il faut sortir de l’engrenage pour se rendre compte à quel point on est dans le faux. Depuis j’ai repris les conventions, je travaille moins, mais mieux, et je sais prendre du temps pour moi et pour mon entourage.

C'est la route qui t'avais amené au sketchbook comme support de travail initial ?

Non, ça, c’est l’héritage de l’Ecole Boulle [NDLR : où Léa a passé son Bac en Arts appliqués]. Les profs nous obligeaient à tenir un carnet de croquis tous les jours, on était notés dessus à la fin du mois, donc on avait intérêt à être assidus. J’ai pris le pli et puis je ne me suis plus jamais arrêté. Ça a donc commencé à mes quinze ans, j’ai une sacrée collection à la maison! Et puis en effet c’est pratique pour les voyages. Plus facile à sortir dans le train que le chevalet et la peinture à l’huile!

Dans tes carnets et tes tatouages, on retrouve la des instants saisis que l’on pourrait retrouver dans les photographies de Nan Goldin ou dans les autoportraits d’Egon Schiele par exemple, qu’est-ce qui te touche les travaux de ces artistes ?

Dans tes carnets et tes tatouages, on retrouve la des instants saisis que l’on pourrait retrouver dans les photographies de Nan Goldin ou dans les autoportraits d’Egon Schiele par exemple, qu’est-ce qui te touche les travaux de ces artistes ?

Justement ce côté spontané. Les photos de Goldin figent un moment qui n’a pas été choisi par le modèle, un peu comme les portraits de Schiele, comme si personne ne posait, ou que les modèles ne sont pas au courant qu’ils ont été pris en photo ou croqués. Je travaille d’après photos, et à part les photos de Thomas Krauss ou quelques autres, ce sont mes photos qui me servent de base. Donc mon entourage. Je prends des photos tout le temps, et certaines qui paraissent ratées m’offrent une base de travail super. C’est l’absence de pose qui m’a plu chez ces deux artistes et que j’ai reproduis sans trop m’en rendre compte.

J’aime bien les erreurs aussi qui mènent souvent à des trucs supers. Mais je dois avouer quand même que cette technique, en tout cas pour le tattoo m’arrange bien. Si mon client bouge, pas de problème, on refait un trait à côté et hop, ça donne super bien! Il y a au moins 50% de flemme, mais le résultat me plait plus que si je faisais tout bien léché, et mes clients semblent apprécier aussi, donc tout le monde y gagne!

Ça fait un petit moment que tu collabores avec Thomas Krauss, peux-tu nous parler de ce qui t'as touché dans ses photographies et de ce qui a nourri votre collaboration?

J’ai rencontré Thomas en posant pour lui et en voyant le résultat de ses photos avec d’autres tatoueurs. C’est drôle, car même en faisant poser les gens, il arrive à faire ressortir un côté spontané, comme si le modèle était sur le point de dire ou de faire quelque chose. Ce n’est jamais figé. J’aime encore plus lorsqu’il prend des photos sur le vif, quand il traine pendant des heures jusqu’à ce qu’on ne le voit plus dans la salle et qu’il revient avec des bribes de vies dont on ne s’était même pas rendu compte. Ces photos là sont plus dures à dessiner, mais c’est de l’or pour moi!

Tout dépend de la photo que je vais trouver. C’est pour ça que j’ai du mal à suivre une ligne directrice dans mes dessins, parce que le thème ne dépend pas vraiment de moi.. Si je vois une photo passer, que ce soit dans un bouquin ou sur internet et que je la trouve chouette (l’angle, l’expression de la personne, la position, etc…), je la mets de côté et je la dessine. Mes clients trouvent parfois des trucs super profonds dans mes dessins, parce que ça leur rappelle quelque chose, quelqu’un, quoi que ce soit. Je préfère les laisser à leur interprétation, leur histoire sera sans doute plus intéressante que la mienne!

Quel est ton regard sur monde du tatouage et de son évolution depuis tes débuts il y a 15 ans ?

Je suis de la vieille école où l’on devait savoir tout faire pour survivre dans ce métier. Un bon tatoueur devait savoir répondre à toutes les demandes. On ne venait jamais au tatouage parce que c’était cool et que ça rapportait de l’argent. C’était plutôt l’inverse. Des années de ménage sans toucher un centime, des heures à souder des aiguilles en se prenant les effluves d’acide dans le nez, la vaisselle et stérilisation quotidienne des tubes, et une fois tout ça fait, des heures de dessins, tous styles confondus. Pas le temps de développer son style ou dessiner ses envies. C’était la galère, rien à voir avec le côté glamour qu’on lui prête aujourd’hui!

J’aime à croire que j’ai contribué à ce que les tatoueurs osent sortir des codes imposés et tentent de nouvelles choses sur la peau des gens. Je suis arrivée à développer ce « style » croquis après avoir parfait des tas de dessins, après des études diverses et variées de toutes sortes d’objets, d’animaux, de corps humains, tous styles confondus. Il n’y a que deux ans que je ne tattoo que mes propres dessins. Des collègues tels que Yann Black et Joe Moo (pour ne citer qu’eux) sont de supers dessinateurs et sont revenus par choix à ce style épuré que l’on connait. Je trouve que beaucoup de jeunes tatoueurs s’arrêtent à ce qu’ils savent faire et appellent ça leur style plus par dépit que par choix.

Mais paradoxalement, il sort de tous ces « nouveaux » tatoueurs des styles de plus en plus dingues, des idées que personne n’avait jamais eu parce que trop coincés dans une pensée « tattoo », et je trouve ça super. Je suis surprise tous les jours par de nouveau trucs que je vois sur la toile et je me demande ce qu’ils vont encore nous sortir de nouveau, jusqu’où est-ce que ça va aller?

Le tattoo a complètement changé ces dix dernières années, mais en tellement bien. Et les gens se font de plus en plus tatouer parce qu’ils attendait qu’on leur propose des trucs comme ça, pas seulement parce que la tattoo passe à la TV.

Quels aspects liés à ton expérience t'ont conforté dans tes choix, et qu'est ce que tu ne referais plus ?

Je me conforte dans l’idée que le travail assidu paye. Je ne parle pas d’argent mais de confort de vie. Toutes ces années sur la route à ne pas trop savoir où j’allais, à rencontrer un maximum de gens et tenter de m’imposer dans un univers quand même assez particulier m’ont bien forgées. Je peux me permettre de travailler un peu moins ( je suis descendue de 4 à 2 tattoos par jour, ouiiii!), je peux ne tatouer (presque) que mes dessins, je travaille avec des gens que j’admire beaucoup, tout ça n’aurait pas été possible sans toutes ces années de travail incessant. Et puis j’ai une vie de souvenirs!

Il n’y a rien que je ne referais pas, disons seulement que pour certains cas, je suis contente que le ridicule ne tue pas!

Tu peux parler de ton lien avec Belgique, Léa ?

Il est fort, mon lien avec la Belgique! Pendant des années de voyage, à chaque fois que je revenais à Paris, je me disais que c’était quand même la plus belle ville du monde et je n’ai jamais trouvé d’endroit où je me sente mieux. Jusqu’à ce que je vienne à Bruxelles.

J’ai grandi à Belleville à Paris, un quartier bien populaire. Mais les villes changent. Et j’ai retrouvé dans les Marolles (le vieux Bruxelles où se trouve la Boucherie Moderne) l’ambiance du Belleville de mon enfance, avec le vieux marché et les papis qui boivent du blanc à 8h du mat. A force d’y faire des aller-retour, je me suis installée.

Et puis la ville a changé aussi, et j’ai suivi mon mec à Liège où je retrouve beaucoup cette ambiance un peu vieillotte, des pavés, des vieilles usines et une ambiance punk indécrottable qui fait de Liège la ville de tous les danger si tu as quelques tendances vers l’alcool et les drogues. Elle ne s’appelle pas ToxCity pour rien!

Entre ton bateau, l'Usine et l'Angleterre tu as beaucoup de nouveaux projets dans les cartons, peux-tu nous en parler ?

Oui, plein de projets, en effet!!!

Prenons -les dans l’ordre. D’abord le bateau : j’ai fais l’acquisition d’un superbe « petit » remorqueur de 17 mètres en mai dernier. Le projet initial était de faire un tattoo shop dedans, vu que je n’avais pas de shop dans lequel bosser à Liège. Mais les travaux risquent de durer au moins encore un an d’où le projet suivant de l’Usine. On a passé tout l’été à travailler dessus, faire des barbecues sur le quai du chantier (avec baignades dans le canal pour se rafraichir), donc vivement les beaux jours que l’on remette ça. Le projet d'y tatouer dedans n’est pas abandonné. Je tiens à faire un peu de tatouage itinérant avec dès qu’il sera remis à l’eau, mais dans un premier temps, plutôt du côté d’Amsterdam et dans ces coins là.

Et puis L’Usine qui ouvrira ses portes au mois de juin 2016. C’est en voyant le lieu à louer avec mon amie Sabina [NDLR : Sabina Patiperra - Psychodermo, Namur] qui tatoue à Liège aussi, qu’on a flashé dessus. Si c’était pour ouvrir un énième tattoo shop à Liège, on ne l’aurait jamais fait, mais cet endroit comporte une galerie séparée de l’espace tattoo et c’est vraiment ce qui nous a plu. Donc à partir du mois de juin, expos tous les deux mois, tattoo et enfin un peu de stabilité!

Et puis dès que la stabilité ne sera plus une découverte, je compte bien traverser la Manche pour aller m’installer un peu à Brighton, où je travaille régulièrement. Là, le bateau deviendra la maison. Mais on en est pas encore là…

Nouveau challenge donc avec la gestion d'une galerie. Quel objectif tu vises avec cette ouverture ? Qu'est ce que tu souhaites y défendre ?

Je pense qu’on va prendre les choses comme elles viennent, surtout. Les problèmes logistiques arriveront bien vite (la communication, repeindre les murs après que les artistes soient venu nous les foutre en l’air, etc..). Mais en effet, il y a des choses qui sont importantes pour nous. Nous ferons une expo tous les deux mois (notre agenda de conventions ne nous permet pas d’en faire plus souvent). Un petit pourcentage sera pris sur la vente des œuvres qui sera entièrement reversé à des œuvres caritatives différentes à chaque fois.

Ce côté-là est très important pour nous. Je trouve que le monde du tatouage brasse assez d’argent pour qu’on puisse faire bouger les choses, même à notre petite échelle. Nous avons des murs, donc un espace ouvert à la liberté d’expression, ce qui est déjà une arme forte, et si en plus on peut sortir des gens de la merde en faisant la fête, tout le monde y gagne.

Tu signes l’exposition d’ouverture avec Köfi, par la suite qui comptes-tu y inviter ? Des artistes issus de la nouvelle génération?

Après cette expo, nous en feront une autre en août avec plein d’artistes liégeois, tatoueurs ou pas. Un gros melting pot de tout ce qu’il se fait ici, tous styles confondus. Et dès la rentrée, Piet du Congo, Franky Baloney des Requins Marteaux, et Elzo Durt. Ça nous mène déjà en 2017, donc on verra pour la suite. Donc nouvelle, ancienne génération, tout le monde est le bienvenu. Et si en plus on peut faire découvrir de nouveaux talent, encore mieux!

Avec tous ces projets, tu vas continuer à exposer en Europe de façon intensive comme tu l’as fait les dernières années ?

Oui, bien sûr! Le fait d’être posée à Liège me permettra de dessiner encore plus, donc je compte bien continuer les expos et les guests tattoo un peu partout. C’est l’avantage d’ouvrir l’Usine à deux, aussi, on peut se relayer. Les prochaines expos arriveront assez vite après l’ouverture, je serai à Nantes chez Turbo Zero au mois d’octobre, puis à Toulouse au Dispensary (sans doute en collaboration avec Thomas Krauss) au mois de décembre et à Portsmouth en Angleterre, chez Play Dead au mois de janvier. Après, on verra bien!

Qu’est ce qu’on peut te souhaiter pour la suite ?

On en reparle quand le shop est ouvert? Pour le moment, rien de plus, s’il te plait !

FIND THIS ARTICLE IN FULL, PHOTOGRAPHS AND TATTOOS, ON THE APPLICATION

ATC TATTOO

Eloïse Bouton, le combat quotidien

Texte : Laure Siegel / Photographies : P-Mod

Journaliste indépendante, autrice et militante féministe, Eloïse Bouton questionne les représentations de genre. Dans un article publié sur Brain Magazine, cette tatouée convaincue a posé la question qui tue : "Pourquoi les magazines de tatouages continuent-ils à nous coller des images de femmes à moitié nues en couverture ?". Entretien sur les médias, les féminismes, le tatouage, la musique, l'importance des images et des mots.

Aussi loin qu'elle s'en souvienne, Eloïse a toujours été attirée par les contre-cultures. Adolescente, elle traîne ses snickers à la croisée des mondes, du hip-hop dont elle est une grande fan au tatouage dont elle aime l'aspect radical. Dans le cadre de ses études d’anglais, elle entame un travail de recherche sur le féminisme africain-américain et les mouvements des droits civiques aux Etats-Unis. "J'ai rencontré beaucoup de femmes avec des tattoos thug life, version prison. Ca m'intéressait, il y avait toujours une histoire, un sens. Un jour, une de ces femmes m'a montré un documentaire sur Maud Wagner, une des premières femmes tatoueuses américaines. Une circassienne, tatouée de partout. J'ai été fascinée par les aspects contre-culturel, politique et féministe de sa vie." (1)

Premier tatouage à 16 ans - "j'ai menti sur mon âge"-, premier piercing un peu avant,Eloïse couvre son corps, inlassablement : "Le tatouage allait de pair avec mes réflexions sur le féminisme, le genre, le corps. Une façon de casser l'image de poupée que je renvoyais, blanche avec de longs cheveux blonds et des yeux clairs, ce côté hyper normé qui n'allait pas avec ce que j'étais à l'intérieur et ce que j'avais envie de dire.Ce n'était pas forcément pour faire chier mes parents, mais pour faire chier les gens, définitivement."

Eloïse porte neuf citations de femmes célèbres sur le corps, de Angela Davis à Frida Kahlo en passant par le groupe de punk Kenickie, tatouées par Dwam (Nantes)

Eloïse Bouton, journalisme et Femen

La jeune universitaire devient journaliste et prend conscience de la nécessité du féminisme, partout, tout le temps. "Au début je ne faisais pas de liens entre mon militantisme et mon travail. J'étais engagée dans divers mouvements féministes comme la Barbe mais dans le journalisme, j'étais pigiste spécialisée musique. J'étais la seule fille qui voulait écrire sur le hip-hop alors on me disait "Ah ben toi, tu vas nous faire un truc sur Beyoncé". J'avais un groupe de rock, j'étais professionnelle en danse hip-hop, j'ai fait un mémoire dessus, je connaissais très bien le milieu, mais je n'étais pas crédible car j'étais une fille." Pour pouvoir travailler, Eloïse élargit son champ de compétences, de la musique à la culture en général puis de la culture à la société, et plus spécifiquement aux problématiques touchant les femmes.

En 2012, l'aventure Femen remet indéniablement le féminisme au goût du jour en France. Eloïse créé une branche nationale de l'organisation féministe internationale menée par l'Ukrainienne Inna Schevchenko. En novembre, l'action des Femen contre l'association catholique Civitas, qui manifestait contre le mariage pour tous, prend des proportions incroyables.

Des médias du monde entier viennent couvrir les évènements où les Femen sont attendues, car ce n'est pas tous les jours que des femmes nues prennent d'assaut le bitume pour hurler leur rage. Avec sa manche droite tatouée, noir et rouge, Eloïse est tout de suite repérée et mise au ban de la bonne société. "Cette exposition m'a complètement suicidé professionnellement. Le problème était qui j'étais plus que mon image ou mon nom. Je disais à mes employeurs que je suis toujours la même personne, avant aussi j'étais militante et tout le monde le savait, mais là je pense qu'avec la nudité, on a touché à quelque chose".

Manche droite tatouée par Entouane (Boucherie moderne - Bruxelles)

Malgré des années de militantisme, l'ampleur de la volonté de contrôle du corps des femmes parvient encore à la surprendre. "Le poids de l'Eglise et de l'héritage judéo-chrétien est toujours extrêmement fort dans notre société. Le corps de la femme porte une dimension pure et sacrée, ne doit se transformer que parce qu'elle porte un enfant ou parce qu'elle a ses règles et donc peut avoir un enfant. Mais si tu décides de te mettre nue alors que personne ne te l'a demandé, que tu es fortement tatouée donc que tu as vulgairement défiguré ton corps, que tu interrompts un évènement public et qu'en plus tu portes un message qui va contre tout ça,c'est insupportable pour une partie de la population. Nous sommes devenues l'incarnation du péché."En février 2014, Eloïse est la première femme en France condamnée pour "exhibition sexuelle" pour avoir manifesté seins nus dans l’Eglise de la Madeleine en faveur du droit à l’avortement. Elle se bat depuis pour une reformulation de cette loi qu'elle juge sexiste et contre la dépolitisation de son action.

Après sa condamnation, Eloïse quitte les Femen pour reprendre sa liberté et son souffle ettente de se refaire une place dans la presse qui l'avait bannie de ses colonnes, par peur de la "polémique" dont le milieu se nourrit pourtant. "C'est l'ambivalence de ce milieu-là, maintenant les rédacteurs en chef considèrent que je suis légitime pour écrire sur les femmes.Je suis davantage sollicitée même si je fais attention à ne pas me laisser enfermer dans cette case "vigie féministe". Mais j'apprécie vraiment le fait d'avoir cette tribune, de pouvoir écrire des papiers engagés ou très orientés, ce que je n'aurais pas pu envisager avant."

"Soft Porn Tattoo"

Comme cet article publié dans Brain Magazine qui tire à boulets rouges sur la presse tattoo, fustigée pour son incapacité à évoluer avec son temps : "J'ai eu envie de comprendre pourquoi les magazines perpétuaient ce soft porn avilissant qui n'a plus rien à voir avec le tatouage."A ce moment, Eloïse est déjà échaudée par la mode des shows de pin-up burlesques dans les conventions : "Dans ces milieux contre-culturels, tu t'attends à de la subversion, à ce que les gens foutent tout en l'air et en fait tu retombes dans un schéma encore plus normé que celui dans lequel évolue la société en général.

Ces gens ne démontent pas les préjugés comme on pourrait l'attendre de leur part mais contribuent plutôt à les perpétuer." Elle a aussi suspendu son compte Suicide Girls, site internet de charme créé il y a quinze ans dont l'ambition était de célébrer la beauté alternative. "Toutes ces nanas hyper jeunes, pas franchement tatouées ni piercées, ces gros plans sur des vagins, les commentaires de types sous les photos, c'est vraiment parti en vrille..."

Remonter aux sources

Il faut remonter aux sources pour comprendre l'association du tatouage avec la nudité féminine. Ce sont des clubs de bikers avec de l'argent à claquer qui publient les premiers magazines tattoo au milieu des années 1980 : "Avec une image très stéréotypée des genres, des hommes virils et des femmes hyper-érotisées. Jusqu'au milieu des années 2000, ils étaient vendus au rayon des revues porno et contenaient des petites annonces érotiques."L'identité de la presse tattoo, avec ses références crues au sexe, au tabou et aux classes malfamées, est forgée : "Le problème est la nudité qui ne dit rien. Une nudité codifiée avec des positions qui sont souvent de soumission et hyper-sexualisantes.

Si ces filles choisissent de se mettre toutes nues sur leur blog, cela ne me pose pas de problème mais dans le cadre de la presse spécialisée, la seule justification est de faire tourner la machine commerciale. »

Combo "bad boy" et "hot chick"

Une dérive paresseuse qui risque de ne plus représenter grand-monde. "Le milieu change, avec de plus en plus de gens qui sortent des Beaux-Arts et une vaste féminisation mais la presse reste bloquée sur ce combo "bad boy" et "hot chick", à promouvoir l'image d'un milieu prétendument sulfureux et infréquentable. C'est à ce milieu-là de s'emparer de la question et ça serait important que l'impulsion vienne de l'intérieur."

Une réflexion qu'Eloïse applique dans ses univers. Elle a fondé le site Madame Rap avec Emeraldia Ayakashim, DJ et sounddesigner, un média en ligne qui entend concilier rapet féminisme et mettre en lumière les femmes qui font bouger les cultures urbaines. Elle continue à militer, pour les grandes et les petites causes. "Je fais aussi partie d'un collectif dont le cheval de bataille est que l'expression Droits de l'homme soit changée en droits humains. C'est très précis comme combat mais les murs auxquels on se heurte sont immenses. Ce sont des petits endroits comme ça qui font le débat et qui sont très importants pour faire évoluer les consciences."

Eloïse Bouton, ses liens :

"Confessions d'une ex-Femen", Eloïse Bouton (Editions du Moment - 2015)

"Les femmes en couv' des magazines de tatouage, l'apologie du soft porn" par Eloïse Bouton (Brain Magazine - octobre 2015)

www.eloisebouton.org

www.madamerap.com

Pour aller plus loin :

"L'art de tatouer. La pratique d'un métier créatif", Valérie Rolle, Maison des Sciences de l'Homme, 2013

Portfolio "Inked Girls"- Portraits de femmes tatouées, Laure Siegel et P-Mod

RETROUVER TOUS NOS CONTENUS, PHOTOGRAPHIES , GALERIES TATOUAGE ET OUTILS 3D SUR L'APPLICATION

ATC TATTOO

Ed Hardy

TEXTE ET PHOTOGRAPHIES : PASCAL BAGOT

A l’occasion de la première rétrospective solo consacrée à un tatoueur qui ouvre ce mois (juillet2019) , il est bon d’entendre à nouveau les paroles d’Ed Hardy. Véritable légende vivante du tatouage et bien que retiré de la profession, c’est toujours avec la même verve qu’il retrace les différents épisodes qui ont construit le mythe californien, aujourd’hui reconnu par le Musée des beaux-arts De Young de San Francisco.

Quand avez-vous arrêté de tatouer Ed ?

En 2008. Mary Joy (tatoueuse à Tattoo City) a mon dernier tatouage, un phenix. On vient toujours me voir à ce sujet, c’est très flatteur, mais je réponds généralement:« J’étais là suffisamment longtemps, vous auriez pu m’appeler alors ». Il y a quelques années, les gens me disaient: « Vous êtes le seul à pouvoir le faire ! ». Mais aujourd’hui ? Non, il y a des milliers de tatoueurs qui peuvent le faire.

Depuis l’époque durant laquelle vous étiez encore en activité, le monde du tatouage a considérablement changé. Ressemble-t-il à celui dont vous aviez rêvé il y a plus de 20 ans ?

Il est bien au-delà de celui que j’aurais pu imaginer ! A l’origine je me disais : « Oh, ce serait chouette s’ils voulaient tous un tatouage dans le style japonais », parce que c’était ce que je voulais faire, c’était mon grand challenge. Je suis stupéfait par la qualité du travail produit aujourd’hui dans le tatouage contemporain ainsi que par la rapidité avec laquelle c‘est arrivé. La sophistication ainsi que l’intelligence avec lesquelles travaillent les tatoueurs aujourd’hui est époustouflante. Je suis tellement content de ne pas avoir à rivaliser avec eux ! (rires) Enfin, le tatouage est devenu une option culturelle.

C’était ma croisade, vraiment. Que le tatouage soit regardé à l’époque avec autant de mépris me paraissait d’autant plus injuste qu’il y avait tous ces débats autour de l’égalité raciale, du genre… Mais les gens en avaient peur. Puis je me suis dit que mon investissement à ce niveau était terminé et que j’aimerais prendre du recul, me consacrer à mon art et participer à quelques expositions. J’ai gagné ce droit après avoir tatoué toutes ces années et je ne ressens aucun malaise aujourd’hui à ne plus tatouer. Je suis vraiment retraité du tatouage.

A l’époque éprouviez-vous de la frustration à ne pas avoir le temps de vous consacrer à vos créations personnelles ?

Pas vraiment, j’y pensais souvent mais j’étais totalement absorbé par le tatouage, j’étais arrivé à un tel niveau d’exigence pour satisfaire les souhaits de mes clients et en particulier lorsqu’il s’agissait de grandes pièces épiques. Je faisais aussi beaucoup de tatouages dans le style japonais, que j’aimais tellement. Et puis je buvais beaucoup, donc dans mon temps libre j’étais pété (rires). Cela se passait à peu près de cette façon : je travaillais très dur, puis je prenais une ligne de cocaïne tracée sur un miroir, je fumais un joint, buvais six canettes de bières, et voilà. C’est comme ça que j’ai vécu ! Mais il faut préciser que je n’ai jamais tatoué après avoir pris quoi que ce soit.

Connecter avec votre art personnel a-t-il été difficile?

Je ne savais pas quoi faire, j’étais terrifié quand j’ai réalisé à quel point j’étais devenu dépendant des idées suggérées par mes clients, car ils apportaient le contenu avec eux. Le sujet mais parfois aussi le traitement visuel, certains l’avaient déjàen tête. Quelques-unes des premières pièces que j’ai faites étaient très abstraites, des choses que l’on n’avait jamais vues jusque-là dans le tatouage et àl’origine ce sont des idées apportées par les clients. Toutes ces choses fantastiques m’ont ouvert à tellement d’autres perspectives…

Le tatouage est toujours très présent dans vos peintures, comment l’expliquez-vous?

Quand j’ai déménagé à Honolulu, j’ai eu le temps de réfléchir clairement à l’art que je souhaitais faire. En même temps je m’étais imposé une règle : « Cela ne doit ni fonctionner comme un tatouage, ni utiliser aucune référence à celui-ci ».Cela m’a désespéré. Que pouvais-je bien faire ? J’ai commencé des peintures avec des représentations de gorilles et puis je me suis dit: « C’est stupide, c’est une limitation, cela fait partie de ma vie et cela peut être n’importe quoi ».

J’ai alors travaillé de façon totalement libre et inconsciente, sans aucun planning en tête, sur des dessins àl’acquarelle, manipulant le pinceau et laissant les choses arriver. J’ai une mémoire musculaire héritée des milliers de dessins que j’ai réalisés et naturellement ces motifs sont remontés. C’était intéressant de voir que tous ces mouvemenst et ces formes faisaient partie de moi et de mon inconscient. C’était une libération personnelle. Puis j’ai commencé à mélanger et reconfigurer cette imagerie classique du tatouage américain. Pour moi c’est un peu comme composer une chanson, écrire un livre, je peux prendre des éléments épars et les associer de façonà les détourner. C’est une sorte de poésie visuelle, connecter ces choses produit une œuvre nouvelle et inédite. Aujourd’hui, cela me rend heureux.

En fin de compte, je pense que le sujet est une excuse pour amener quelqu’unà apprécier des choses qui ne peuvent être quantifiées ; il est difficile de décrire l’impact que peuvent avoir sur nous les arts visuels, n’est-ce pas ? J’aime l’art sous toutes ses formes, de toutes les cultures, et plus je vieillis plus je suis ouvert aux choses. Tant qu’elles ont un certain magnétisme.

Dans l’interview que vous avez donnée pour le livre Modern Primitives paru en 1989, vous avez dit :« Je peux passer ma vie à y penser parce que le tatouage est en fait un médium et on ne peut pas vraiment le résumer ». Malgré votre retraite, cela semble être toujours le cas ?

Je ne peux pas divorcer du tatouage. Je sais que j’en parlerais jusqu’à la fin de mes jours. Ma femme me dit toujours : « Mon dieu, mais tu es encore en train d’en parler, c’est dingue ! » (rires). Mais oui, c’est vrai.

A l’époque, vous aviez compris que les motifs à tatouer hérités des styles classiques n’étaient plus en phase avec les attentes de l’époque. Comment avez-vous ouvert votre clientèle à de nouvelles idées ?

Cela semblait cohérent d’ouvrir quelque chose d’aussi étriqué que le tatouage. Je pensais avoir l’opportunité de puiser dans des idées intéressantes si j’attirais des gens possédant un état d’esprit alternatif. Et les seules villes avec une population suffisamment importante parmi laquelle j’étais susceptible de trouver un petit pourcentage d’individus sensibles à l’artétaient Los Angeles, New-York et San Francisco.

J’ai choisi cette dernière et j’y ai ouvert mon studio Realistic en juin 1974. Cette ville a une histoire tellement longue de culture alternative… les gens sont uniques, à l’écart du reste de la société. Cela explique son impact phénoménal sur le reste du monde et tout particulièrement dans les années 60. Dans les années 70, la société connaissait encore de grands bouleversements. Je ne voulais pas faire de tatouage traditionnel car à l’époque le goût pour le retro n’existait pas. Je me souviens de cette journée passée avec Bob Roberts (tatoueur de Los Angeles aujourd’hui au studio Spotlight Tattoo) qui travaillait avec moi à Realistic, je me vois encore lui répéter :« Nous devons faire des choses totalement uniques ».

Puis une jeune punk-rockeuse est entrée ensuite se faire tatouer et Bob lui a fait une grosse panthère noire sur le bras. Je m’en suis aperçu et je lui ai demandé: « C’est ce qu’elle voulait ? » Bob a répondu évasivement, du genre: « Oh, elle voulait quelque chose d’autre… ».

J’en ai conclu qu’il lui avait donc tatoué ce qu’il avait en tête. J’étais furieux. Il a protesté : « Ces motifs sont supers, c’est à ça que doivent ressembler des tatouages ! » Bien sûr que je connaissais la puissance de ces designs, ce sont des flashs que j’avais tatoués dans le passé. Bob est un grand artiste et un super tatoueur mais j’étais vraiment en colère. Je lui ai dit : « Tu ne peux pas faire ce que tu veux, c’est tout l’objectif de ce studio ! Tu vas devoir te cogner tout le boulot, découvrir ce qui va leur aller et ensuite le dessiner ! » J’ai ainsi réalisé que j’allais devoir composer avec cette mentalité particulièrement rigide.

Quelles difficultés rencontriez-vous durant ce processus?

Je dessinais le matin et le soir –je n’étais pas ivre mort tous les soirs (rires). Je pouvais passer beaucoup de temps à chercher et identifier ce qui semblait les intéresser. J’essayais d’aller le un peu plus loin avec le concept qui m’était proposé et de le développer avec mes propres intérêts artistiques. En 1987, il y avait ce client, un physicien du Texas.

C’était un grand fan de Richard Wagner, le compositeur de musique classique, obsessionnel même. Il avait ainsi décidé de se faire tatouer un body-suit avec des scènes tirées de « l’Anneau de Nibelung », un cycle de quatre opérasécrit par le compositeur allemand. J’étais particulièrement enthousiaste et jai dit : « Ouah, génial ! » parce que je supposais que compte tenu de la popularité de cette œuvre musicale il devait forcément y en avoir de nombreuses illustrations. J’ai donc accepté, nous avons pris rendez-vous et j’ai commencé à chercher. Je n’ai rien trouvé. Que pouvais-je bien faire ?

Je connaissais un peu certaines périodes de l’art classique européen mais je n’avais aucune idée de ce qui pouvait convenir. J’ai finalement mis la main sur un livre avec des dessins représentants les personnages enlacés dans des cordes, les cordes du destin présentes dans l’oeuvre, que j’ai reprises. C’est un super tatouage. Je me suis vraiment éclaté, le client a très bien tenu et il avait aussi un bon sens de l’humour… Mais je dépendais définitivement des idées que l’on me soumettait, des documents que je pouvais trouver pour les utiliser comme références.

Techniquement parlant, quelles étaient les limites à l’époque?

Le nombre de couleurs disponibles, la palette était modeste. Quand j’ai rencontré Zeke Owen pour la première fois, sur la pancarte àl’extérieur de son studio de Seattle il y avait écrit :« Tatouage en 8 couleurs ». C’était un sacré truc à l’époque. Sailor Jerry fut le premier à découvrir le violet approprié au tatouage.

C’était un violet très puissant, entouré d’un certain mystère parce que personne d’autre n’avait cette couleur. J’avais bien conscience, avant même de faire du tatouage, que plus la palette dont dispose l’artiste est riche, plus il a de chance de trouver des réponses dans sa recherche créative. Très tôt j’ai commencé à mixer les couleurs afin de créer des nuances et des tons différents.

C’est devenu un sujet épineux quand je suis parti au Japon. Chez Oguri sanma tâche consistait à passer derrière lui, une fois qu’il avait effectué les tracés, et faire les remplissages. Un jour j’ai commencé le dos d’un de ses clients avec une couleur que j’avais préparée. Quand il est revenu Oguri san m’a fait remarqué qu’elle n’était pas exactement la même: « Tu ne peux pas changer les couleurs, le client veut qu’elles soient plaines et uniformes. » Et il avait raison. J’avais l’habitude de faire mes couleurs pour des petits tatouages finis en une séance mais pas celle pour des grandes pièces comme ils les faisaient au Japon.

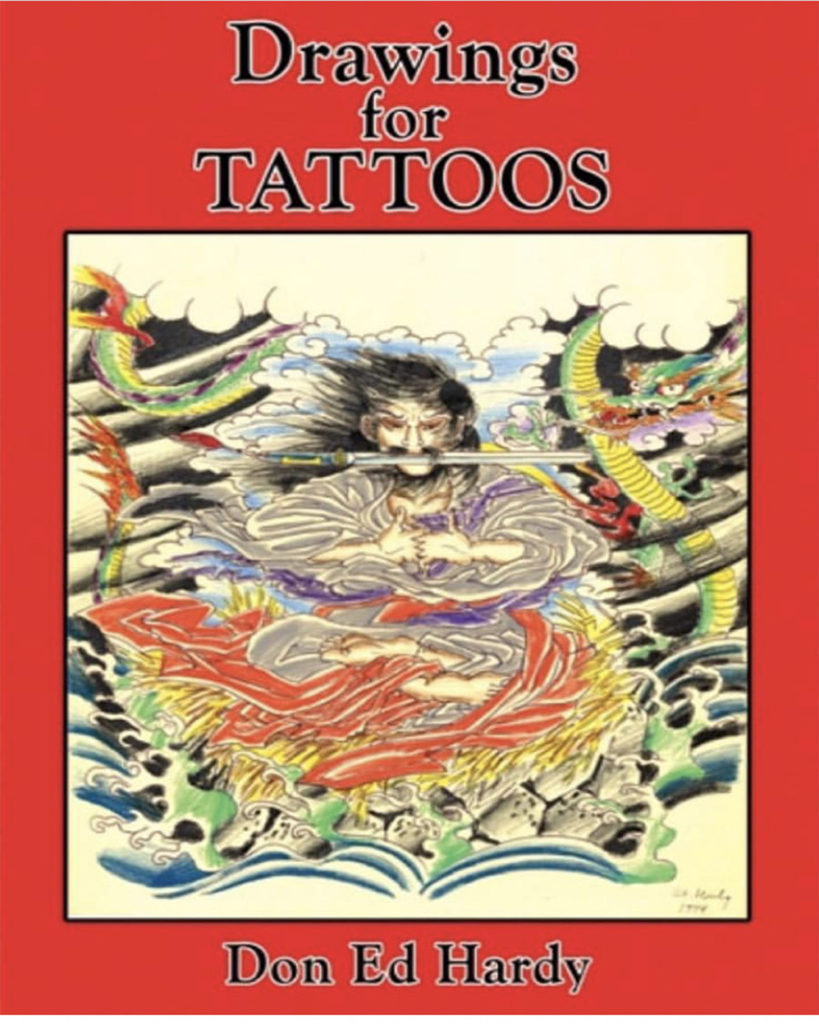

Vous publiez régulièrement des livres sur la culture du tatouage à travers votre maison d’édition Hardy Marks publications et le dernier s’intitule« Drawings for tattoos ». Pouvez-vous nous en parler ?

En novembre 2015, j’étais à Hawaii et sans aucune inspiration pour mes peintures. J’ai commencé à fouiller dans mes portefolios où sont rassemblés des dessins que j’ai réalisés tout au long de ma vie. Je les ai trouvés vraiment bien, ils avaient une vie autonome.

Les tatoueurs ont acheté mes dessins au fil des ans et j’ai pensé qu’ils pourraient être intéressés de voir dans un livre comment les choses se sont développées. Certains dessins ont été faits quand j’avais 3 ans, il y a aussi des gravures qui datent de ma période universitaire, des travaux dans le style japonais ainsi que l’illustration du processus de réalisation d’un tatouage, depuis les études jusqu’au dessin définitif. Des dessins comme ceux-ci j’en ai des centaines et de quoi faire 4 ou 5 livres.

Vous avez non seulement documenté votre vie mais aussi l’histoire du tatouage, et vous le faites toujours. Pourquoi est-ce important pour vous?

J’ai toujours ététrès sérieux en ce qui concerne la conservation de son histoire orale parce qu’il n’y avait pas de livres et personne pour conserver des éléments formels de son histoire. Quand j’ai ouvert Tattoo City sur Colombus Avenue en 1991, il était situé quasimentà l’opposé de celui tenu par Lyle Tuttle et je suis passé le voir deux ou trois fois avec un enregistreur.

J’ai essayé d’évoquer avec lui le passé et d’anciens tatoueurs américains mais la conversation sortait inévitablement du sujet. A l’époque il prenait beaucoup de speed et j’ai fini par me dire que je ne pouvais pas passer ma vie à attendre ces choses qui m’intéressaient ! Il ne le faisait pas de façon intentionnelle, il planait tout simplement ! Plusieurs fois je lui ai dit qu’il serait pourtant essentiel de faire un livre sur sa vie, ce à quoi il répondait invariablement: « Je l’ai déjàvécue, je n’ai pas besoin de la raconter encore une fois ! » C’est vraiment dommage parce qu’il a toutes ces histoires, que personne d’autres ne connaît et qui remontent si loin. Lyle a commencé dans les années 1940 je pense.

Quand je l’ai rencontré, il travaillait pour Bert Grimm sur le Pike (Célèbre tatoueur américain établi sur le Nu-Pike, un parc d’attractions situé à Long Beach en Californie, des années 50 jusqu’à la fin des années 60.), cela devait être en 1955-56. Il est plus âgé que moi, de 12 ans ou quelque chose comme ça. Il a commencé à tatouer très jeune, sans doute vers l’âge de 16 ans, avant de rejoindre ensuite l’armée et partir pour le Guerre de Corée.

Quelle était l’importance de Lyle à cette époque agitée par de nombreux débats sociaux et particulièrement à San Francisco ?

Il n’a jamais été un grand tatoueur mais il était très intelligent dans sa façon d’utiliser les médias. Quand il apparaît sur la couverture du magazine Rolling Stone en octobre 1970, il amène le tatouage dans le monde moderne, celui de l’ère post-hippie des années 1970. Je pense que Lyle a réalisé le pouvoir des médias en même temps qu’il a pris conscience de la ville incroyable dans laquelle il se trouvait.

Le climat social était favorable au tatouage. Parce que même pendant les années hippies, les gens ne se faisaient pas vraiment tatouer, c’était très inhabituel. Vers 1966, je vivais près du quartier de Haight Hashbury (Quartier de San Francisco depuis lequel se développe le mouvement hippie.). Quand je me baladais dans les rues, les cheveux courts, les lunettes de soleil sur le nez et les bras couverts de tatouages, les gens pensaient que j’étais un flic de la brigade des stups ! Mais Lyle, vraiment, était quelqu’un de perspicace. C’est ainsi qu’en 1960 il a installéson shop près de la station de bus de la compagnie Greyhound avec laquelle beaucoup de gens voyageaient pour pas cher et partout aux Etats-Unis.

Et puis Lyle est vraiment doué pour raconter les choses, c’est un terrible « bullshitter ». Pour avoir du succès dans le tatouage j’ai réalisé à quel point, à l’exception de faire des beaux tatouages, il était aussi important d’avoir cette habilité à parler aux gens, à leurs raconter des histoires et d’interagir avec eux. Et Lyle pour ça était parfait. Il n’a pas beaucoup d’éducation mais je pense qu’il a un QI très élevé ; il est très intelligent et c’est vraiment un homme intéressant. Mais j’aimerais tellement qu’il laisse quelqu’un enregistrer tout ça ! Je devrais le voir plus souvent. Parfois Doug et moi prenons la voiture jusqu’à Ukiya(Doug Hardy, fils unique de Ed et tatoueur à Tattoo City.) et passons l’après-midi là-bas. J’adore aller lui rendre visite, c’est bon de le savoir dans le coin.

Lyle est un sérieux collectionneur et comme vous passionné par l’histoire du tatouage…

C’est un véritable historien et il a vu les vertus qu’il y avait à collectionner tous ces objets collectés un peu partout dans le monde. Quand George Burchett (Célèbre tatoueur anglais du XXe siècle.) est mort à Londres, dans les années 50 il me semble, Lyle est monté dans un avion et acheté sa collection à son héritier, pour une petite somme d’argent je pense.

Il possède cet incroyable ensemble d’objets liésà la culture du métier dont certains remontent au 19e siècle. Dans les années 70 il a plusieurs fois essayé de me la revendre, il me disait :« Je te la vends pour 1 million de dollars ! ». Mais elle n’est pas en très bon état, elle est entreposée dans un garage, à 2 heures de San Francisco dans le Nord de la Californie, un endroit humide. Lyle était aussi passionné par le tatouage des îles du Pacifique que je l’étais avec le tatouage japonais. Il est allétrès tôtà Samoa.

Quand vous êtes arrivé à San Francisco en 1974, vous étiez très ambitieux, prêt àconquérir la ville. Mais Lyle était déjà très populaire. Comment cela s’est-il passé ?

Nous étions de vrais rivaux, je n’avais aucun respect pour lui comme tatoueur. J’étais si jeune et mon ego était si gros… Et Sailor Jerry, dont j’étais proche, détestait Lyle. Auparavant, avant le développement des communications modernes, les tatoueurs veillaient jalousement à conserver ce qu’ils avaient, comme un bon spot dans une ville par exemple. La compétition était dure et les vengeances étaient des choses dont on héritait : « Ok, si c’est son ennemi il sera aussi le mien ! ». Quand Jerry m’a aidé àm’installer à San Franciso, il avait en tête cette intention : « Coule Lyle Tuttle ! » Il me voyait comme une torpille…Jerryétait horriblement compétitif. Donc quand je suis arrivé là-bas, je pensais :« Ce n’est pas juste, à lui toute la gloire et pourtant ce n’est même pas un bon tatoueur ».

Comment votre relation a-t-elle évolué au fil des années ?

J’ai toujours eu ce sentiment que nous aurions beaucoup en commun si nous avions la chance de vraiment nous rencontrer. Et finalement c’est ce qui s’est passé. Dans les années 70, j’avais des clients, un couple de Londres, ils étaient amis avec Lyle et ils nous ont réunis pour un dîner. Pendant la soirée, nous avons réalisé que nous partagions toutes ces choses incroyables: nous sommes tous les deux nés dans l’état de l’Iowa et nous avons aussi en commun le Pike de Long Beach.

Quand j’avais 10 ans je venais y observer les tatoueurs et Lyle s’occupait d’un shop pour Bert ; c’était très modeste, ça ressemblait à un couloir mais avec une grande enseigne. Et je m’en souviendrais toujours parce que c’est le premier que j’ai vu avec les avant-bras découverts et entièrement tatoués. Un jour, alors que je le regardais, il m’a carrément renvoyé en me disant: « Dégage, tu dois avoir 18 ans ! ».

Pourquoi Jerry détestait-il autant Lyle ?

Parce qu’il parlait aux médias. Il n’y a jamais eu un seul article sur Jerry, pas plus une interview : il jetait les gens dehors. A cause du mépris qu’avaient les gens envers les tatoueurs, ils restaient entre eux et ne voulaient parler de rien et à personne. Jerry qui avait fait des recherches approfondies sur les pigments mentait également aux gens quand à leur provenance pour en conserver le secret. Chris Nelson, un ancien employé de la marine marchande, tatouait dans une salle de jeux proche de l’endroit où travaillait Lyle. Nelson avait ce sac en papier à côté de lui quand il tatouait.

Un jour Lyle lui demande pourquoi, et Nelson lui répond ceci : « Eh bien, si je commence à tatouer un client et qu’il se met à poser des questions, quelle qu’elle soit, à propos de l’encre, du fonctionnement de la machine… je lui dis : « Je ne vais répondre à aucune de tes questions ». Si malgré tout, le client avait le malheur de s’obstiner, Nelson lui mettait ce sac en papier sur la tête et il devait le garder jusqu’à ce que le tatouage soit terminé ! (rires) Non mais il faut imaginer la scène ! C’est l’une des meilleures images jamais entendues sur le tatouage, juste le concept ! Ce serait une formidable œuvre d’art ! (rires).

Hardy Marks Publications :

http://www.hardymarks.com

Tattoo City :

700 Lombard St, San Francisco, CA 94133, United States

http://www.tattoocitysf.com

Instagram: @donedhardyart

Musée de Young:

https://deyoung.famsf.org/exhibitions/ed-hardy

RETROUVEZ CET ARTICLE AU COMPLET, PHOTOGRAPHIES ET TATOUAGES, SUR L'APPLICATION

ATC TATTOO

CONTACT

CONTACT