Eloïse Bouton, le combat quotidien

Texte : Laure Siegel / Photographies : P-Mod

Journaliste indépendante, autrice et militante féministe, Eloïse Bouton questionne les représentations de genre. Dans un article publié sur Brain Magazine, cette tatouée convaincue a posé la question qui tue : "Pourquoi les magazines de tatouages continuent-ils à nous coller des images de femmes à moitié nues en couverture ?". Entretien sur les médias, les féminismes, le tatouage, la musique, l'importance des images et des mots.

Aussi loin qu'elle s'en souvienne, Eloïse a toujours été attirée par les contre-cultures. Adolescente, elle traîne ses snickers à la croisée des mondes, du hip-hop dont elle est une grande fan au tatouage dont elle aime l'aspect radical. Dans le cadre de ses études d’anglais, elle entame un travail de recherche sur le féminisme africain-américain et les mouvements des droits civiques aux Etats-Unis. "J'ai rencontré beaucoup de femmes avec des tattoos thug life, version prison. Ca m'intéressait, il y avait toujours une histoire, un sens. Un jour, une de ces femmes m'a montré un documentaire sur Maud Wagner, une des premières femmes tatoueuses américaines. Une circassienne, tatouée de partout. J'ai été fascinée par les aspects contre-culturel, politique et féministe de sa vie." (1)

Premier tatouage à 16 ans - "j'ai menti sur mon âge"-, premier piercing un peu avant,Eloïse couvre son corps, inlassablement : "Le tatouage allait de pair avec mes réflexions sur le féminisme, le genre, le corps. Une façon de casser l'image de poupée que je renvoyais, blanche avec de longs cheveux blonds et des yeux clairs, ce côté hyper normé qui n'allait pas avec ce que j'étais à l'intérieur et ce que j'avais envie de dire.Ce n'était pas forcément pour faire chier mes parents, mais pour faire chier les gens, définitivement."

Eloïse porte neuf citations de femmes célèbres sur le corps, de Angela Davis à Frida Kahlo en passant par le groupe de punk Kenickie, tatouées par Dwam (Nantes)

Eloïse Bouton, journalisme et Femen

La jeune universitaire devient journaliste et prend conscience de la nécessité du féminisme, partout, tout le temps. "Au début je ne faisais pas de liens entre mon militantisme et mon travail. J'étais engagée dans divers mouvements féministes comme la Barbe mais dans le journalisme, j'étais pigiste spécialisée musique. J'étais la seule fille qui voulait écrire sur le hip-hop alors on me disait "Ah ben toi, tu vas nous faire un truc sur Beyoncé". J'avais un groupe de rock, j'étais professionnelle en danse hip-hop, j'ai fait un mémoire dessus, je connaissais très bien le milieu, mais je n'étais pas crédible car j'étais une fille." Pour pouvoir travailler, Eloïse élargit son champ de compétences, de la musique à la culture en général puis de la culture à la société, et plus spécifiquement aux problématiques touchant les femmes.

En 2012, l'aventure Femen remet indéniablement le féminisme au goût du jour en France. Eloïse créé une branche nationale de l'organisation féministe internationale menée par l'Ukrainienne Inna Schevchenko. En novembre, l'action des Femen contre l'association catholique Civitas, qui manifestait contre le mariage pour tous, prend des proportions incroyables.

Des médias du monde entier viennent couvrir les évènements où les Femen sont attendues, car ce n'est pas tous les jours que des femmes nues prennent d'assaut le bitume pour hurler leur rage. Avec sa manche droite tatouée, noir et rouge, Eloïse est tout de suite repérée et mise au ban de la bonne société. "Cette exposition m'a complètement suicidé professionnellement. Le problème était qui j'étais plus que mon image ou mon nom. Je disais à mes employeurs que je suis toujours la même personne, avant aussi j'étais militante et tout le monde le savait, mais là je pense qu'avec la nudité, on a touché à quelque chose".

Manche droite tatouée par Entouane (Boucherie moderne - Bruxelles)

Malgré des années de militantisme, l'ampleur de la volonté de contrôle du corps des femmes parvient encore à la surprendre. "Le poids de l'Eglise et de l'héritage judéo-chrétien est toujours extrêmement fort dans notre société. Le corps de la femme porte une dimension pure et sacrée, ne doit se transformer que parce qu'elle porte un enfant ou parce qu'elle a ses règles et donc peut avoir un enfant. Mais si tu décides de te mettre nue alors que personne ne te l'a demandé, que tu es fortement tatouée donc que tu as vulgairement défiguré ton corps, que tu interrompts un évènement public et qu'en plus tu portes un message qui va contre tout ça,c'est insupportable pour une partie de la population. Nous sommes devenues l'incarnation du péché."En février 2014, Eloïse est la première femme en France condamnée pour "exhibition sexuelle" pour avoir manifesté seins nus dans l’Eglise de la Madeleine en faveur du droit à l’avortement. Elle se bat depuis pour une reformulation de cette loi qu'elle juge sexiste et contre la dépolitisation de son action.

Après sa condamnation, Eloïse quitte les Femen pour reprendre sa liberté et son souffle ettente de se refaire une place dans la presse qui l'avait bannie de ses colonnes, par peur de la "polémique" dont le milieu se nourrit pourtant. "C'est l'ambivalence de ce milieu-là, maintenant les rédacteurs en chef considèrent que je suis légitime pour écrire sur les femmes.Je suis davantage sollicitée même si je fais attention à ne pas me laisser enfermer dans cette case "vigie féministe". Mais j'apprécie vraiment le fait d'avoir cette tribune, de pouvoir écrire des papiers engagés ou très orientés, ce que je n'aurais pas pu envisager avant."

"Soft Porn Tattoo"

Comme cet article publié dans Brain Magazine qui tire à boulets rouges sur la presse tattoo, fustigée pour son incapacité à évoluer avec son temps : "J'ai eu envie de comprendre pourquoi les magazines perpétuaient ce soft porn avilissant qui n'a plus rien à voir avec le tatouage."A ce moment, Eloïse est déjà échaudée par la mode des shows de pin-up burlesques dans les conventions : "Dans ces milieux contre-culturels, tu t'attends à de la subversion, à ce que les gens foutent tout en l'air et en fait tu retombes dans un schéma encore plus normé que celui dans lequel évolue la société en général.

Ces gens ne démontent pas les préjugés comme on pourrait l'attendre de leur part mais contribuent plutôt à les perpétuer." Elle a aussi suspendu son compte Suicide Girls, site internet de charme créé il y a quinze ans dont l'ambition était de célébrer la beauté alternative. "Toutes ces nanas hyper jeunes, pas franchement tatouées ni piercées, ces gros plans sur des vagins, les commentaires de types sous les photos, c'est vraiment parti en vrille..."

Remonter aux sources

Il faut remonter aux sources pour comprendre l'association du tatouage avec la nudité féminine. Ce sont des clubs de bikers avec de l'argent à claquer qui publient les premiers magazines tattoo au milieu des années 1980 : "Avec une image très stéréotypée des genres, des hommes virils et des femmes hyper-érotisées. Jusqu'au milieu des années 2000, ils étaient vendus au rayon des revues porno et contenaient des petites annonces érotiques."L'identité de la presse tattoo, avec ses références crues au sexe, au tabou et aux classes malfamées, est forgée : "Le problème est la nudité qui ne dit rien. Une nudité codifiée avec des positions qui sont souvent de soumission et hyper-sexualisantes.

Si ces filles choisissent de se mettre toutes nues sur leur blog, cela ne me pose pas de problème mais dans le cadre de la presse spécialisée, la seule justification est de faire tourner la machine commerciale. »

Combo "bad boy" et "hot chick"

Une dérive paresseuse qui risque de ne plus représenter grand-monde. "Le milieu change, avec de plus en plus de gens qui sortent des Beaux-Arts et une vaste féminisation mais la presse reste bloquée sur ce combo "bad boy" et "hot chick", à promouvoir l'image d'un milieu prétendument sulfureux et infréquentable. C'est à ce milieu-là de s'emparer de la question et ça serait important que l'impulsion vienne de l'intérieur."

Une réflexion qu'Eloïse applique dans ses univers. Elle a fondé le site Madame Rap avec Emeraldia Ayakashim, DJ et sounddesigner, un média en ligne qui entend concilier rapet féminisme et mettre en lumière les femmes qui font bouger les cultures urbaines. Elle continue à militer, pour les grandes et les petites causes. "Je fais aussi partie d'un collectif dont le cheval de bataille est que l'expression Droits de l'homme soit changée en droits humains. C'est très précis comme combat mais les murs auxquels on se heurte sont immenses. Ce sont des petits endroits comme ça qui font le débat et qui sont très importants pour faire évoluer les consciences."

Eloïse Bouton, ses liens :

"Confessions d'une ex-Femen", Eloïse Bouton (Editions du Moment - 2015)

"Les femmes en couv' des magazines de tatouage, l'apologie du soft porn" par Eloïse Bouton (Brain Magazine - octobre 2015)

www.eloisebouton.org

www.madamerap.com

Pour aller plus loin :

"L'art de tatouer. La pratique d'un métier créatif", Valérie Rolle, Maison des Sciences de l'Homme, 2013

Portfolio "Inked Girls"- Portraits de femmes tatouées, Laure Siegel et P-Mod

RETROUVER TOUS NOS CONTENUS, PHOTOGRAPHIES , GALERIES TATOUAGE ET OUTILS 3D SUR L'APPLICATION

ATC TATTOO

Ed Hardy

TEXTE ET PHOTOGRAPHIES : PASCAL BAGOT

A l’occasion de la première rétrospective solo consacrée à un tatoueur qui ouvre ce mois (juillet2019) , il est bon d’entendre à nouveau les paroles d’Ed Hardy. Véritable légende vivante du tatouage et bien que retiré de la profession, c’est toujours avec la même verve qu’il retrace les différents épisodes qui ont construit le mythe californien, aujourd’hui reconnu par le Musée des beaux-arts De Young de San Francisco.

Quand avez-vous arrêté de tatouer Ed ?

En 2008. Mary Joy (tatoueuse à Tattoo City) a mon dernier tatouage, un phenix. On vient toujours me voir à ce sujet, c’est très flatteur, mais je réponds généralement:« J’étais là suffisamment longtemps, vous auriez pu m’appeler alors ». Il y a quelques années, les gens me disaient: « Vous êtes le seul à pouvoir le faire ! ». Mais aujourd’hui ? Non, il y a des milliers de tatoueurs qui peuvent le faire.

Depuis l’époque durant laquelle vous étiez encore en activité, le monde du tatouage a considérablement changé. Ressemble-t-il à celui dont vous aviez rêvé il y a plus de 20 ans ?

Il est bien au-delà de celui que j’aurais pu imaginer ! A l’origine je me disais : « Oh, ce serait chouette s’ils voulaient tous un tatouage dans le style japonais », parce que c’était ce que je voulais faire, c’était mon grand challenge. Je suis stupéfait par la qualité du travail produit aujourd’hui dans le tatouage contemporain ainsi que par la rapidité avec laquelle c‘est arrivé. La sophistication ainsi que l’intelligence avec lesquelles travaillent les tatoueurs aujourd’hui est époustouflante. Je suis tellement content de ne pas avoir à rivaliser avec eux ! (rires) Enfin, le tatouage est devenu une option culturelle.

C’était ma croisade, vraiment. Que le tatouage soit regardé à l’époque avec autant de mépris me paraissait d’autant plus injuste qu’il y avait tous ces débats autour de l’égalité raciale, du genre… Mais les gens en avaient peur. Puis je me suis dit que mon investissement à ce niveau était terminé et que j’aimerais prendre du recul, me consacrer à mon art et participer à quelques expositions. J’ai gagné ce droit après avoir tatoué toutes ces années et je ne ressens aucun malaise aujourd’hui à ne plus tatouer. Je suis vraiment retraité du tatouage.

A l’époque éprouviez-vous de la frustration à ne pas avoir le temps de vous consacrer à vos créations personnelles ?

Pas vraiment, j’y pensais souvent mais j’étais totalement absorbé par le tatouage, j’étais arrivé à un tel niveau d’exigence pour satisfaire les souhaits de mes clients et en particulier lorsqu’il s’agissait de grandes pièces épiques. Je faisais aussi beaucoup de tatouages dans le style japonais, que j’aimais tellement. Et puis je buvais beaucoup, donc dans mon temps libre j’étais pété (rires). Cela se passait à peu près de cette façon : je travaillais très dur, puis je prenais une ligne de cocaïne tracée sur un miroir, je fumais un joint, buvais six canettes de bières, et voilà. C’est comme ça que j’ai vécu ! Mais il faut préciser que je n’ai jamais tatoué après avoir pris quoi que ce soit.

Connecter avec votre art personnel a-t-il été difficile?

Je ne savais pas quoi faire, j’étais terrifié quand j’ai réalisé à quel point j’étais devenu dépendant des idées suggérées par mes clients, car ils apportaient le contenu avec eux. Le sujet mais parfois aussi le traitement visuel, certains l’avaient déjàen tête. Quelques-unes des premières pièces que j’ai faites étaient très abstraites, des choses que l’on n’avait jamais vues jusque-là dans le tatouage et àl’origine ce sont des idées apportées par les clients. Toutes ces choses fantastiques m’ont ouvert à tellement d’autres perspectives…

Le tatouage est toujours très présent dans vos peintures, comment l’expliquez-vous?

Quand j’ai déménagé à Honolulu, j’ai eu le temps de réfléchir clairement à l’art que je souhaitais faire. En même temps je m’étais imposé une règle : « Cela ne doit ni fonctionner comme un tatouage, ni utiliser aucune référence à celui-ci ».Cela m’a désespéré. Que pouvais-je bien faire ? J’ai commencé des peintures avec des représentations de gorilles et puis je me suis dit: « C’est stupide, c’est une limitation, cela fait partie de ma vie et cela peut être n’importe quoi ».

J’ai alors travaillé de façon totalement libre et inconsciente, sans aucun planning en tête, sur des dessins àl’acquarelle, manipulant le pinceau et laissant les choses arriver. J’ai une mémoire musculaire héritée des milliers de dessins que j’ai réalisés et naturellement ces motifs sont remontés. C’était intéressant de voir que tous ces mouvemenst et ces formes faisaient partie de moi et de mon inconscient. C’était une libération personnelle. Puis j’ai commencé à mélanger et reconfigurer cette imagerie classique du tatouage américain. Pour moi c’est un peu comme composer une chanson, écrire un livre, je peux prendre des éléments épars et les associer de façonà les détourner. C’est une sorte de poésie visuelle, connecter ces choses produit une œuvre nouvelle et inédite. Aujourd’hui, cela me rend heureux.

En fin de compte, je pense que le sujet est une excuse pour amener quelqu’unà apprécier des choses qui ne peuvent être quantifiées ; il est difficile de décrire l’impact que peuvent avoir sur nous les arts visuels, n’est-ce pas ? J’aime l’art sous toutes ses formes, de toutes les cultures, et plus je vieillis plus je suis ouvert aux choses. Tant qu’elles ont un certain magnétisme.

Dans l’interview que vous avez donnée pour le livre Modern Primitives paru en 1989, vous avez dit :« Je peux passer ma vie à y penser parce que le tatouage est en fait un médium et on ne peut pas vraiment le résumer ». Malgré votre retraite, cela semble être toujours le cas ?

Je ne peux pas divorcer du tatouage. Je sais que j’en parlerais jusqu’à la fin de mes jours. Ma femme me dit toujours : « Mon dieu, mais tu es encore en train d’en parler, c’est dingue ! » (rires). Mais oui, c’est vrai.

A l’époque, vous aviez compris que les motifs à tatouer hérités des styles classiques n’étaient plus en phase avec les attentes de l’époque. Comment avez-vous ouvert votre clientèle à de nouvelles idées ?

Cela semblait cohérent d’ouvrir quelque chose d’aussi étriqué que le tatouage. Je pensais avoir l’opportunité de puiser dans des idées intéressantes si j’attirais des gens possédant un état d’esprit alternatif. Et les seules villes avec une population suffisamment importante parmi laquelle j’étais susceptible de trouver un petit pourcentage d’individus sensibles à l’artétaient Los Angeles, New-York et San Francisco.

J’ai choisi cette dernière et j’y ai ouvert mon studio Realistic en juin 1974. Cette ville a une histoire tellement longue de culture alternative… les gens sont uniques, à l’écart du reste de la société. Cela explique son impact phénoménal sur le reste du monde et tout particulièrement dans les années 60. Dans les années 70, la société connaissait encore de grands bouleversements. Je ne voulais pas faire de tatouage traditionnel car à l’époque le goût pour le retro n’existait pas. Je me souviens de cette journée passée avec Bob Roberts (tatoueur de Los Angeles aujourd’hui au studio Spotlight Tattoo) qui travaillait avec moi à Realistic, je me vois encore lui répéter :« Nous devons faire des choses totalement uniques ».

Puis une jeune punk-rockeuse est entrée ensuite se faire tatouer et Bob lui a fait une grosse panthère noire sur le bras. Je m’en suis aperçu et je lui ai demandé: « C’est ce qu’elle voulait ? » Bob a répondu évasivement, du genre: « Oh, elle voulait quelque chose d’autre… ».

J’en ai conclu qu’il lui avait donc tatoué ce qu’il avait en tête. J’étais furieux. Il a protesté : « Ces motifs sont supers, c’est à ça que doivent ressembler des tatouages ! » Bien sûr que je connaissais la puissance de ces designs, ce sont des flashs que j’avais tatoués dans le passé. Bob est un grand artiste et un super tatoueur mais j’étais vraiment en colère. Je lui ai dit : « Tu ne peux pas faire ce que tu veux, c’est tout l’objectif de ce studio ! Tu vas devoir te cogner tout le boulot, découvrir ce qui va leur aller et ensuite le dessiner ! » J’ai ainsi réalisé que j’allais devoir composer avec cette mentalité particulièrement rigide.

Quelles difficultés rencontriez-vous durant ce processus?

Je dessinais le matin et le soir –je n’étais pas ivre mort tous les soirs (rires). Je pouvais passer beaucoup de temps à chercher et identifier ce qui semblait les intéresser. J’essayais d’aller le un peu plus loin avec le concept qui m’était proposé et de le développer avec mes propres intérêts artistiques. En 1987, il y avait ce client, un physicien du Texas.

C’était un grand fan de Richard Wagner, le compositeur de musique classique, obsessionnel même. Il avait ainsi décidé de se faire tatouer un body-suit avec des scènes tirées de « l’Anneau de Nibelung », un cycle de quatre opérasécrit par le compositeur allemand. J’étais particulièrement enthousiaste et jai dit : « Ouah, génial ! » parce que je supposais que compte tenu de la popularité de cette œuvre musicale il devait forcément y en avoir de nombreuses illustrations. J’ai donc accepté, nous avons pris rendez-vous et j’ai commencé à chercher. Je n’ai rien trouvé. Que pouvais-je bien faire ?

Je connaissais un peu certaines périodes de l’art classique européen mais je n’avais aucune idée de ce qui pouvait convenir. J’ai finalement mis la main sur un livre avec des dessins représentants les personnages enlacés dans des cordes, les cordes du destin présentes dans l’oeuvre, que j’ai reprises. C’est un super tatouage. Je me suis vraiment éclaté, le client a très bien tenu et il avait aussi un bon sens de l’humour… Mais je dépendais définitivement des idées que l’on me soumettait, des documents que je pouvais trouver pour les utiliser comme références.

Techniquement parlant, quelles étaient les limites à l’époque?

Le nombre de couleurs disponibles, la palette était modeste. Quand j’ai rencontré Zeke Owen pour la première fois, sur la pancarte àl’extérieur de son studio de Seattle il y avait écrit :« Tatouage en 8 couleurs ». C’était un sacré truc à l’époque. Sailor Jerry fut le premier à découvrir le violet approprié au tatouage.

C’était un violet très puissant, entouré d’un certain mystère parce que personne d’autre n’avait cette couleur. J’avais bien conscience, avant même de faire du tatouage, que plus la palette dont dispose l’artiste est riche, plus il a de chance de trouver des réponses dans sa recherche créative. Très tôt j’ai commencé à mixer les couleurs afin de créer des nuances et des tons différents.

C’est devenu un sujet épineux quand je suis parti au Japon. Chez Oguri sanma tâche consistait à passer derrière lui, une fois qu’il avait effectué les tracés, et faire les remplissages. Un jour j’ai commencé le dos d’un de ses clients avec une couleur que j’avais préparée. Quand il est revenu Oguri san m’a fait remarqué qu’elle n’était pas exactement la même: « Tu ne peux pas changer les couleurs, le client veut qu’elles soient plaines et uniformes. » Et il avait raison. J’avais l’habitude de faire mes couleurs pour des petits tatouages finis en une séance mais pas celle pour des grandes pièces comme ils les faisaient au Japon.

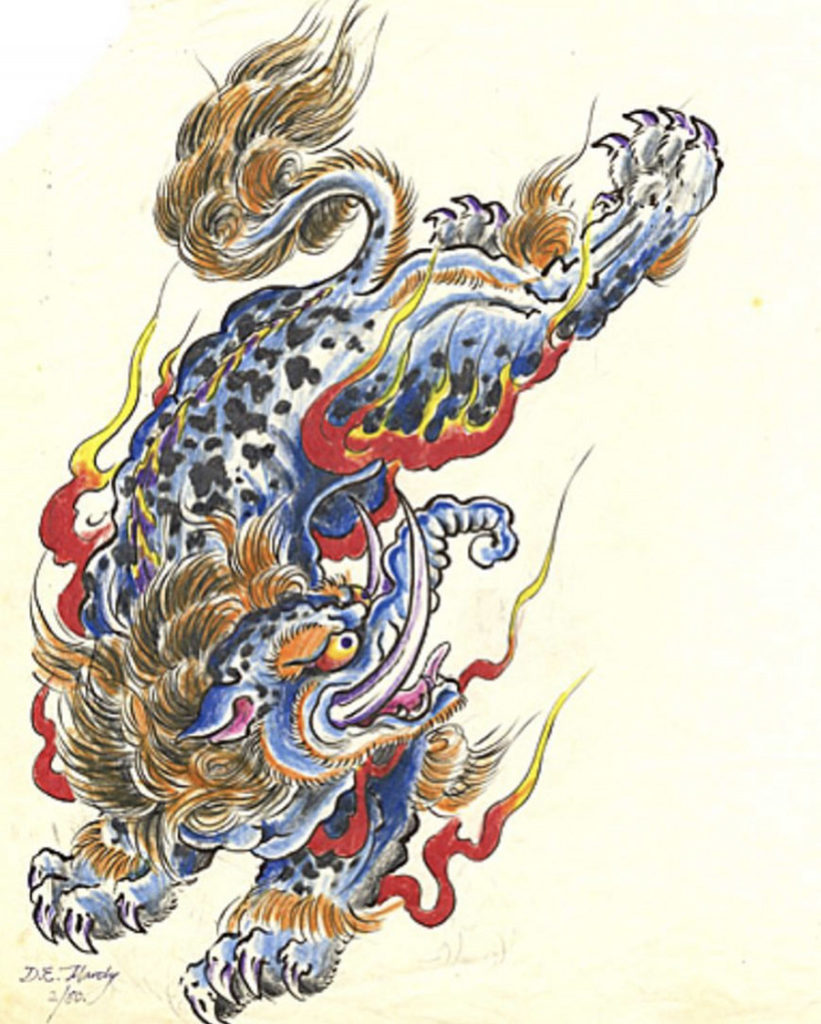

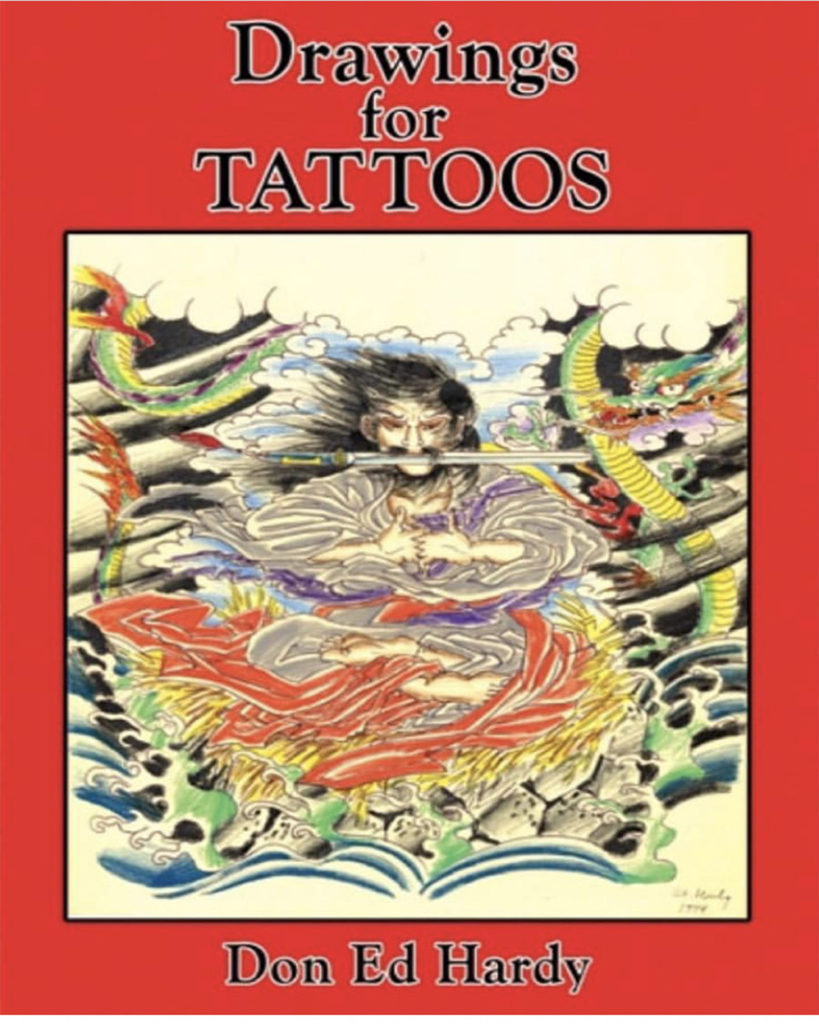

Vous publiez régulièrement des livres sur la culture du tatouage à travers votre maison d’édition Hardy Marks publications et le dernier s’intitule« Drawings for tattoos ». Pouvez-vous nous en parler ?

En novembre 2015, j’étais à Hawaii et sans aucune inspiration pour mes peintures. J’ai commencé à fouiller dans mes portefolios où sont rassemblés des dessins que j’ai réalisés tout au long de ma vie. Je les ai trouvés vraiment bien, ils avaient une vie autonome.

Les tatoueurs ont acheté mes dessins au fil des ans et j’ai pensé qu’ils pourraient être intéressés de voir dans un livre comment les choses se sont développées. Certains dessins ont été faits quand j’avais 3 ans, il y a aussi des gravures qui datent de ma période universitaire, des travaux dans le style japonais ainsi que l’illustration du processus de réalisation d’un tatouage, depuis les études jusqu’au dessin définitif. Des dessins comme ceux-ci j’en ai des centaines et de quoi faire 4 ou 5 livres.

Vous avez non seulement documenté votre vie mais aussi l’histoire du tatouage, et vous le faites toujours. Pourquoi est-ce important pour vous?

J’ai toujours ététrès sérieux en ce qui concerne la conservation de son histoire orale parce qu’il n’y avait pas de livres et personne pour conserver des éléments formels de son histoire. Quand j’ai ouvert Tattoo City sur Colombus Avenue en 1991, il était situé quasimentà l’opposé de celui tenu par Lyle Tuttle et je suis passé le voir deux ou trois fois avec un enregistreur.

J’ai essayé d’évoquer avec lui le passé et d’anciens tatoueurs américains mais la conversation sortait inévitablement du sujet. A l’époque il prenait beaucoup de speed et j’ai fini par me dire que je ne pouvais pas passer ma vie à attendre ces choses qui m’intéressaient ! Il ne le faisait pas de façon intentionnelle, il planait tout simplement ! Plusieurs fois je lui ai dit qu’il serait pourtant essentiel de faire un livre sur sa vie, ce à quoi il répondait invariablement: « Je l’ai déjàvécue, je n’ai pas besoin de la raconter encore une fois ! » C’est vraiment dommage parce qu’il a toutes ces histoires, que personne d’autres ne connaît et qui remontent si loin. Lyle a commencé dans les années 1940 je pense.

Quand je l’ai rencontré, il travaillait pour Bert Grimm sur le Pike (Célèbre tatoueur américain établi sur le Nu-Pike, un parc d’attractions situé à Long Beach en Californie, des années 50 jusqu’à la fin des années 60.), cela devait être en 1955-56. Il est plus âgé que moi, de 12 ans ou quelque chose comme ça. Il a commencé à tatouer très jeune, sans doute vers l’âge de 16 ans, avant de rejoindre ensuite l’armée et partir pour le Guerre de Corée.

Quelle était l’importance de Lyle à cette époque agitée par de nombreux débats sociaux et particulièrement à San Francisco ?

Il n’a jamais été un grand tatoueur mais il était très intelligent dans sa façon d’utiliser les médias. Quand il apparaît sur la couverture du magazine Rolling Stone en octobre 1970, il amène le tatouage dans le monde moderne, celui de l’ère post-hippie des années 1970. Je pense que Lyle a réalisé le pouvoir des médias en même temps qu’il a pris conscience de la ville incroyable dans laquelle il se trouvait.

Le climat social était favorable au tatouage. Parce que même pendant les années hippies, les gens ne se faisaient pas vraiment tatouer, c’était très inhabituel. Vers 1966, je vivais près du quartier de Haight Hashbury (Quartier de San Francisco depuis lequel se développe le mouvement hippie.). Quand je me baladais dans les rues, les cheveux courts, les lunettes de soleil sur le nez et les bras couverts de tatouages, les gens pensaient que j’étais un flic de la brigade des stups ! Mais Lyle, vraiment, était quelqu’un de perspicace. C’est ainsi qu’en 1960 il a installéson shop près de la station de bus de la compagnie Greyhound avec laquelle beaucoup de gens voyageaient pour pas cher et partout aux Etats-Unis.

Et puis Lyle est vraiment doué pour raconter les choses, c’est un terrible « bullshitter ». Pour avoir du succès dans le tatouage j’ai réalisé à quel point, à l’exception de faire des beaux tatouages, il était aussi important d’avoir cette habilité à parler aux gens, à leurs raconter des histoires et d’interagir avec eux. Et Lyle pour ça était parfait. Il n’a pas beaucoup d’éducation mais je pense qu’il a un QI très élevé ; il est très intelligent et c’est vraiment un homme intéressant. Mais j’aimerais tellement qu’il laisse quelqu’un enregistrer tout ça ! Je devrais le voir plus souvent. Parfois Doug et moi prenons la voiture jusqu’à Ukiya(Doug Hardy, fils unique de Ed et tatoueur à Tattoo City.) et passons l’après-midi là-bas. J’adore aller lui rendre visite, c’est bon de le savoir dans le coin.

Lyle est un sérieux collectionneur et comme vous passionné par l’histoire du tatouage…

C’est un véritable historien et il a vu les vertus qu’il y avait à collectionner tous ces objets collectés un peu partout dans le monde. Quand George Burchett (Célèbre tatoueur anglais du XXe siècle.) est mort à Londres, dans les années 50 il me semble, Lyle est monté dans un avion et acheté sa collection à son héritier, pour une petite somme d’argent je pense.

Il possède cet incroyable ensemble d’objets liésà la culture du métier dont certains remontent au 19e siècle. Dans les années 70 il a plusieurs fois essayé de me la revendre, il me disait :« Je te la vends pour 1 million de dollars ! ». Mais elle n’est pas en très bon état, elle est entreposée dans un garage, à 2 heures de San Francisco dans le Nord de la Californie, un endroit humide. Lyle était aussi passionné par le tatouage des îles du Pacifique que je l’étais avec le tatouage japonais. Il est allétrès tôtà Samoa.

Quand vous êtes arrivé à San Francisco en 1974, vous étiez très ambitieux, prêt àconquérir la ville. Mais Lyle était déjà très populaire. Comment cela s’est-il passé ?

Nous étions de vrais rivaux, je n’avais aucun respect pour lui comme tatoueur. J’étais si jeune et mon ego était si gros… Et Sailor Jerry, dont j’étais proche, détestait Lyle. Auparavant, avant le développement des communications modernes, les tatoueurs veillaient jalousement à conserver ce qu’ils avaient, comme un bon spot dans une ville par exemple. La compétition était dure et les vengeances étaient des choses dont on héritait : « Ok, si c’est son ennemi il sera aussi le mien ! ». Quand Jerry m’a aidé àm’installer à San Franciso, il avait en tête cette intention : « Coule Lyle Tuttle ! » Il me voyait comme une torpille…Jerryétait horriblement compétitif. Donc quand je suis arrivé là-bas, je pensais :« Ce n’est pas juste, à lui toute la gloire et pourtant ce n’est même pas un bon tatoueur ».

Comment votre relation a-t-elle évolué au fil des années ?

J’ai toujours eu ce sentiment que nous aurions beaucoup en commun si nous avions la chance de vraiment nous rencontrer. Et finalement c’est ce qui s’est passé. Dans les années 70, j’avais des clients, un couple de Londres, ils étaient amis avec Lyle et ils nous ont réunis pour un dîner. Pendant la soirée, nous avons réalisé que nous partagions toutes ces choses incroyables: nous sommes tous les deux nés dans l’état de l’Iowa et nous avons aussi en commun le Pike de Long Beach.

Quand j’avais 10 ans je venais y observer les tatoueurs et Lyle s’occupait d’un shop pour Bert ; c’était très modeste, ça ressemblait à un couloir mais avec une grande enseigne. Et je m’en souviendrais toujours parce que c’est le premier que j’ai vu avec les avant-bras découverts et entièrement tatoués. Un jour, alors que je le regardais, il m’a carrément renvoyé en me disant: « Dégage, tu dois avoir 18 ans ! ».

Pourquoi Jerry détestait-il autant Lyle ?

Parce qu’il parlait aux médias. Il n’y a jamais eu un seul article sur Jerry, pas plus une interview : il jetait les gens dehors. A cause du mépris qu’avaient les gens envers les tatoueurs, ils restaient entre eux et ne voulaient parler de rien et à personne. Jerry qui avait fait des recherches approfondies sur les pigments mentait également aux gens quand à leur provenance pour en conserver le secret. Chris Nelson, un ancien employé de la marine marchande, tatouait dans une salle de jeux proche de l’endroit où travaillait Lyle. Nelson avait ce sac en papier à côté de lui quand il tatouait.

Un jour Lyle lui demande pourquoi, et Nelson lui répond ceci : « Eh bien, si je commence à tatouer un client et qu’il se met à poser des questions, quelle qu’elle soit, à propos de l’encre, du fonctionnement de la machine… je lui dis : « Je ne vais répondre à aucune de tes questions ». Si malgré tout, le client avait le malheur de s’obstiner, Nelson lui mettait ce sac en papier sur la tête et il devait le garder jusqu’à ce que le tatouage soit terminé ! (rires) Non mais il faut imaginer la scène ! C’est l’une des meilleures images jamais entendues sur le tatouage, juste le concept ! Ce serait une formidable œuvre d’art ! (rires).

Hardy Marks Publications :

http://www.hardymarks.com

Tattoo City :

700 Lombard St, San Francisco, CA 94133, United States

http://www.tattoocitysf.com

Instagram: @donedhardyart

Musée de Young:

https://deyoung.famsf.org/exhibitions/ed-hardy

RETROUVEZ CET ARTICLE AU COMPLET, PHOTOGRAPHIES ET TATOUAGES, SUR L'APPLICATION

ATC TATTOO

Cliff, artisan tatoueur

TEXTES & PHOTOGRAPHIES : P-MOD (ARTICLE PUBLIÉ EN 2015)

Deux sticks surmontés de divinités sculptées, un complété par une aiguille, l'autre qui sert de marteau : voici les seuls outils des tatoueurs Ibans. Cliff, artisan tatoueur passionné par les méthodes traditionnelles de tatouage, les fabrique sur demande dans son studio de Kota Kinabalu.

Alors qu'il vit à Vancouver, Cliff, 29 ans, découvre le tatouage au hand-tapping en allant rendre visite aux communautés indigènes d'Amérique du nord, qui le pratiquent encore.

Il vit ensuite en Papouasie Nouvelle-Guinée où il poursuit sa découverte du tatouage tribal. Puis il se fait tatouer un sak yant, marque sacrée thaïlandaise sur la main par Ajarn Man, basé sur l'île de Koh Phangan.

Traditional Hand Tapping

En 2011, le jeune homme de 29 ans quitte son job de designer dans l'univers des jeux vidéos chez Electronic Arts et revient sur sa terre natale dans l'Etat de Sabah, au nord-ouest de Bornéo.

Depuis, il tatoue des motifs iban remis au goût du jour chez Orangutan Studio, un grand shop à la décoration brute aux allures d'atelier de menuiserie, et fabrique des sets de sticks.

La conception d'un set demande une machette, une semaine de travail et beaucoup de précision. Cliff artisan tatoueur, travaille avec des matériaux très durs comme le bois de fer de Bornéo ou belian en langage local, un bois rouge nommé belabah ou encore un bois orange nommé sereya.

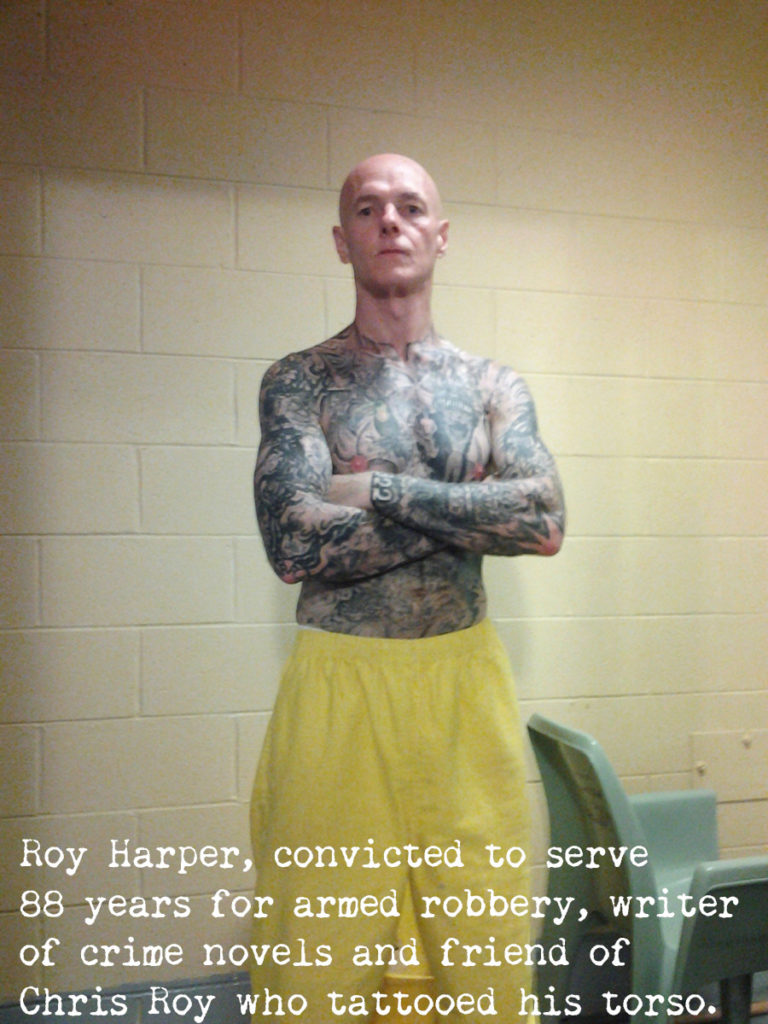

Chris Roy – Le tatoueur du couloir de la mort

Texte: Tom Vater / Traduction : Laure Siegel / Photographies : Chris Roy

Chris Roy a été condamné pour meurtre à l'âge de vingt ans. Depuis 2001, il est incarcéré dans une Supermax, une prison de très haute sécurité, dans le Mississipi. Son épique parcours, de jeune délinquant à tatoueur attitré d'une des prisons les plus brutales des Etats-Unis est une histoire impitoyable, de malchance et de violence, de lutte et d'abandon, de ténacité et de discipline.

“Je m'entends bien avec la majorité des gars que je tatoue. Mais j'ai tatoué plein de gars pour lesquels je n'ai aucun respect, des types avec qui je me suis battu à mort et qui, s'ils avaient été à ma place, auraient sûrement essayé de me scarifier ou de m'infecter avec la panoplie de virus disponible dans chaque zone de la prison... ou de me tatouer un "Fuck You" dans le dos" commence Chris.

Je suis en contact avec Chris depuis trois ans maintenant. Comme moi, il écrit des romans policiers. Mais c'est sa carrière de tatoueur, une méditation sur l'incarcération et l'identité, qui m'a poussé à écrire son histoire.

“J'ai grandi le long des plages moches du golfe du Mexique. Maman était une maman géniale, mais elle était tout seule. Ce n'est pas une excuse mais c'est pourquoi j'ai commencé à vriller. Je volais les gens populaires plein de fric puis leur vendais de la drogue."

Il s'entraîne au taekwondo, au kickboxing et à la boxe depuis l'âge de dix ans. A treize ans, Chris se lance dans la mécanique : il répare les karts et motos tout-terrain de ses copains contre des joints puis travaille au chantier de récupération de son oncle. Pas pour longtemps.

"Je ne supportais pas que les adultes, à qui j'apprenais plein de choses, soient payés bien plus que moi. Et j'avais besoin de plus d'argent car ma mère m'avait foutu dehors. Je suis parti avec une moto, une Jeep, un bateau, les poches pleines de drogues et 600 dollars".

Chris Roy, tatoueur

A 17 ans, Chris revend des biens volés ou trouvés, passe du temps dans un centre de détention juvénile et une école militaire. Il commence à traîner avec un ancien camarade de classe, Dong, le leader de 211, un gang vietnamien célèbre dans le Mississipi.

'Dong était le principal fournisseur pour des mecs comme moi. C'était un type arrogant et violent, connu pour porter des armes en toute circonstance. Après deux ans à faire du business ensemble, nous avons eu un gros malentendu. Notre dernière confrontation a tourné en bagarre. Je lui ai sauté dessus avant qu'il ne puisse sortir son arme. Je l'ai assommé, il a suffoqué. J'étais vraiment terrifié de la vengeance à venir du 211 alors j'ai enterré son corps pour le faire disparaître."

Chris a 18 ans. Deux ans plus tard, en octobre 2001, il est condamné pour meurtre. Dans le Mississipi, cela signifie peine de mort ou prison à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. "Mon crime, le résultat d'une bagarre à coups de poing, aurait été qualifié d'homicide involontaire avec n'importe quel autre avocat que le commis d'office qui m'avait été assigné".

Incontestablement coupable, Chris est toutefois condamné à une époque où les criminels violents se retrouvent avec des peines de prison incroyablement lourdes. Les condamnations pour meurtre avant 1995 sont éligibles pour une demande de liberté conditionnelle après dix ans. Les condamnés entre 1995 et 2014, comme Chris, peuvent seulement faire une demande de liberté conditionnelle lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans. Un homme condamné pour meurtre aujourd'hui sortirait des décennies avant Chris Roy, qui sait que son appel ne sera pas entendu avant 2047.

Après deux ans passés à l'isolement à la prison supermax de Parchaman, Chris est transféré dans le quartier général de la prison correctionnelle de Mississipi-Est.

"En 2003, j'ai rencontré Tattoo, un artiste qui avait tatoué à l'extérieur pendant vingt ans. Il tatouait comme un chirurgien sous amphétamines. Il pouvait construire une machine extrêmement précise à partir de stylos, de briquets et de pièces de radio dans le laps de temps qu'il faut à la plupart des gens pour boire une bière. C'était un enfoiré super arrogant. Mais c'était mon type d'enfoiré. Après quelques années de bagarres, de coquarts et de côtes fêlées, nous sommes devenus amis ».

Tatouage de prison

Une nuit, Gene, le compagnon de cellule de Chris, convainc Tattoo de prêter sa machine à Chris. "La machine est instantanément devenue un membre de mon corps qui prolongeait mes sens. Je pouvais sentir le bruit de succion et de décharge de l'encre, la vibration minutée de l'aiguille qui pompe et qui colore. Je pouvais sentir la différence de pénétration dans la peau selon les endroits, plus ou moins épais."

Sa première oeuvre : un lapin qui sort les crocs, porte un chapeau de cow-boy et brandit un fusil à deux coups. "Je me souviens, le lendemain, les gars au petit-déjeuner regardaient le lapin meurtrier sur mon pote Gene avec fascination. Ils se sont tous mis en ligne pour que je m'entraîne sur eux. Ce jour-là, ma vie a changé".

Chris transforme sa cellule en studio de tattoo, couvre les murs de pages de magazines de motos et de tattoo et de ses flashs originaux. "J'avais même deux apprentis qui faisaient les tâches ingrates pour moi. Dans cette prison où plus d'un millier d'hommes étaient enfermés, ma clientèle était infinie. J'ai beaucoup tatoué des poitrines et des dos, des côtes et des ventres. Pour la plupart, des grosses pièces de fils de pute, bad and big".

Lui-même n'est pas tatoué : "Si j'avais des tatouages, je deviendrais fou à m'obséder sur toutes les façons dont j'aurais pu les faire différemment ou mieux."

De toute évidence, les autorités pénitentiaires n'apprécient pas que les détenus se tatouent entre eux. Certains contractent de sérieuses infections et les tattoos de gang ont de graves conséquences à long-terme pour les jeunes prisonniers. Mais le système carcéral américain et ses employés sont aussi intrinsèquement paresseux et corrompus.

"J'ai tatoué deux gardes et un infirmier, gratuitement. En échange, j'ai été autorisé à faire une razzia à la clinique sur tous les produits dont j'avais besoin : gants en latex, iode, pommade et même de l'alcool. Le chef m'escortait dans n'importe quelle zone de la prison pour 20 dollars et me laissait tranquille pendant quelques heures pour tatouer mes codétenus. Je me faisais dix dollars de l'heure. On tatouait toute la nuit, on fumait des pétards, on improvisait des morceaux de rock et on faisait des plans sur la comète sur ce qu'on ferait une fois libres".

Pendant un moment, Chris s'est créé une sorte de vie.

"Je me faisais de l'argent avec le tattoo. J'avais un excellent travail au Département de l'Education où j'enseignais les mathématiques et l'anglais. J'entraînais un groupe de gars à la boxe et je fabriquais des décors pour des pièces de théâtre. Mais tous les jours, sans exception, je planifiais mon évasion".

En 2005, Chris réussit à s'échapper, comme dans un film, en découpant les barreaux de sa cellule avec une scie à métaux. La police le rattrape en moins de 24 heures. Peu de temps après, il s'évade une deuxième fois, parvient à rester dehors quelques semaines mais il est à nouveau appréhendé, dans un motel au milieu de la nuit. Retour à Parchman.

“J'ai expérimenté les pires conditions de vie imaginables. Parce que j'étais désormais un prisonnier à haut risque, j'étais transféré dans une différente cellule toutes les semaines. J'étais fouillé intégralement et menotté aux mains et aux pieds chaque fois que j'étais sorti de ma cellule, même pour aller à la douche ou dans la cour. C'état plein de prisonniers avec de lourds problèmes psychologiques, qui hurlaient, balançaient leurs excréments, allumaient des feux et inondaient leurs cellules. C'était l'enfer. Je savais que j'en avais pour des années à vivre comme ça. Mais je savourais ce bref moment de liberté, le souvenir de cette escapade."

Tatouer au travers des barreaux

Les choses changent en 2008, quand Chris est sélectionné pour un programme de réinsertion.

"Il fallait qu'on trouve un moyen de tatouer alors qu'on était constamment sous surveillance caméra. On avait cet énorme téléphone, posé sur une table à roulettes dans le couloir. Mon client payait pour un appel, poussait la table en face de ma cellule, s'asseyeait dessus, décrochait le combiné avec une main et passait son autre bras entre les barreaux de ma cellule. »

Mais les prisonniers dans le couloir de la mort, en attente de leur exécution, sont pratiquement impossibles à atteindre. Le contact avec le personnel ou des détenus d'autres sections leur est strictement interdit.

"Avec mon copain D-Block, on a écrit l'histoire quand il a réussi à payer un officier pour qu'il me laisse le tatouer à travers les barreaux de sa cellule. Ca a été très cher mais ça valait le coup. Tous les autres prisonniers du couloir de la mort voulaient un tattoo, mais ils n'avaient pas assez d'argent pour graisser la bonne patte".

Chris réussit à tatouer D-Block à six reprises.

“Je suis aussi devenu ami avec un gars nommé Ben. Il est en train d'être jugé pour un crime passible de la peine de mort et ça sent mauvais pour lui. J'ai tatoué des portraits de sa femme, sa fille et sa petite-fille sur son dos, avec un cheval ailé et un crâne de gobelin sur les côtés. Je suis allé dans sa cellule douze fois pour compléter le travail. Mais Ben a commencé à avoir des crises de paranoïa et des hallucinations. On s'est disputé et il ne m'a jamais payé les 500 dollars qu'il me devait".

En novembre 2016, le smatphone de Chris est découvert par les gardes et il est viré de son programme de réinsertion. Il a passé dix mois jour et nuit dans une cellule scellée par une porte en acier, dans un isolement presque total, sans pouvoir tatouer.

"Je pensais beaucoup à recommencer à piquer. C'est ce qui me permet de rester sain d'esprit là-dedans".

Depuis qu'il est de retour dans son ancienne unité, il a repris l'activité qui l'a propulsé au centre de sa communauté et a tatoué quelques grosses pièces latérales. À travers les barreaux de sa cellule bien sûr.

-- Pour plus d'informations sur Chris Roy et son cas judiciaire :https://unjustelement.com/

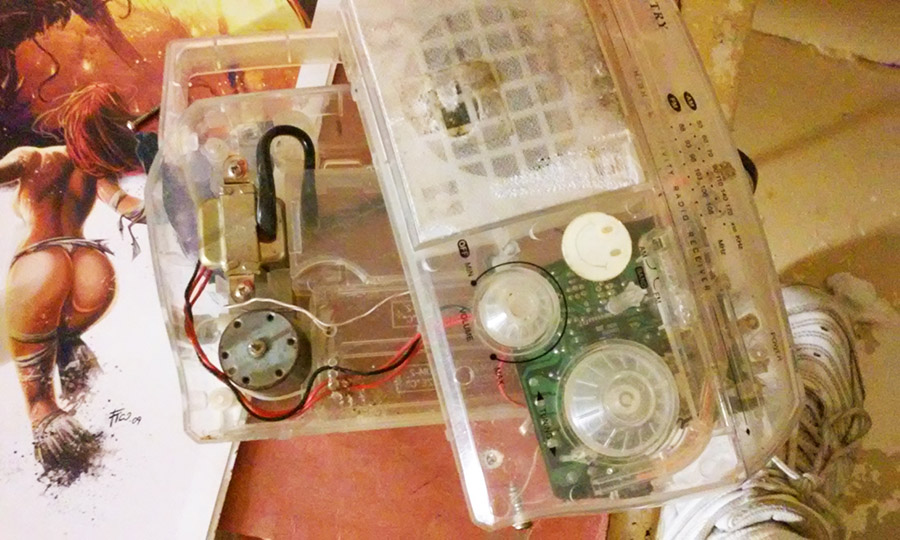

Fabriquer une machine dans une prison américaine de très haute sécurité

Chris a peu à disposition dans la prison de très haute sécurité où il est incarcéré depuis 2001 : une radio, un briquet, un stylo Bic, une cartouche d'encre vide, le bout d'un stylo-bille, un crayon en caoutchouc flexible fourni par la prison, le haut d'une bouteille de produit chimique en spray et un petit carré de caoutchouc.

Fabriquer la machine

"Je retire le style bille et le remplace avec le jet de l'allumeur Bic. Ensuite, je coupe un petit bout du corps du stylo flexible pour l'insérer dans l'extrémité du moteur du stylo Bic découpé. Cela maintiendra le tube en toute sécurité au centre.

La partie supérieure d'une bouteille en spray est un support idéal pour le moteur. Je l'ai coupé un peu pour le glisser sur le stylo Bic. Cela facilite le réglage de la profondeur de l'aiguille. Ensuite, je coupe le ballon et insérez le jet du briquet dans la pointe plastique.

Le carré de caoutchouc doit s'adapter à l'arbre du moteur. Je pique un trou dans le caoutchouc à côté de l'arbre et insérez une petite coupe d'isolant du fil téléphonique, le manchon pour l'aiguille. L'aiguille entre ensuite dans l'isolant. Je place ensuite l'aiguille, la pointe, le guide (l'ancienne cartouche d'encre), le réservoir d'encre (le haut d'une bouteille de soda) et un chiffon (un bout de T-shirt) dans un bol d'eau et je fais tout bouillir au micro-ondes, pendant trois minutes.

Enfin, le moteur est fixé à la monture avec une bande de caoutchouc et la machine est enveloppée dans du film étirable ». Explique Chris Roy tatoueur.

Produire l'encre

"Je retire les lames de quelques rasoirs en plastique et je les colle ensemble avec du ruban adhésif. Je colle un morceau de papier A4 avec du dentifrice et crée une chambre à fumée circulaire qui récoltera la suie.

Les rasoirs sont placés au centre et je mets le feu aux têtes de plastique. Je recouvre la maison de fumée avec un autre morceau de papier puis un magazine. Le papier se transforme en suie, que je collectionne dans le haut d'une bouteille. Brûler deux rasoirs produit assez d'encre pour un très gros tatouage.

Mélanger l'encre est un art en soi. Je mets de l'eau dans un bouchon de bouteille en plastique, puis deux micro- gouttes de shampooing. J'en saupoudre la suie délicatement. Trop de shampoing et les détergents rendent le tatouage bleu ou vert. Trop de suie et l'encre ne fonctionne pas dans le système d'aspiration-décharge de la machine.

Créer l'aiguille

"L'outil final nécessaire est une aiguille décente.

Je chauffe le ressort du briquet avec une flamme à feu lent sur du papier de toilette bien roulé. Je déplace le ressort à travers la flamme pendant que j'applique une pression régulière, en le tirant droit lorsque je le déplace. Si je tire trop fort, ça va claquer. Si cela devient trop chaud, ça va se briser.

RETROUVEZ CET ARTICLE AU COMPLET, PHOTOGRAPHIES ET TATOUAGES, SUR L’APPLICATION

ATC TATTOO

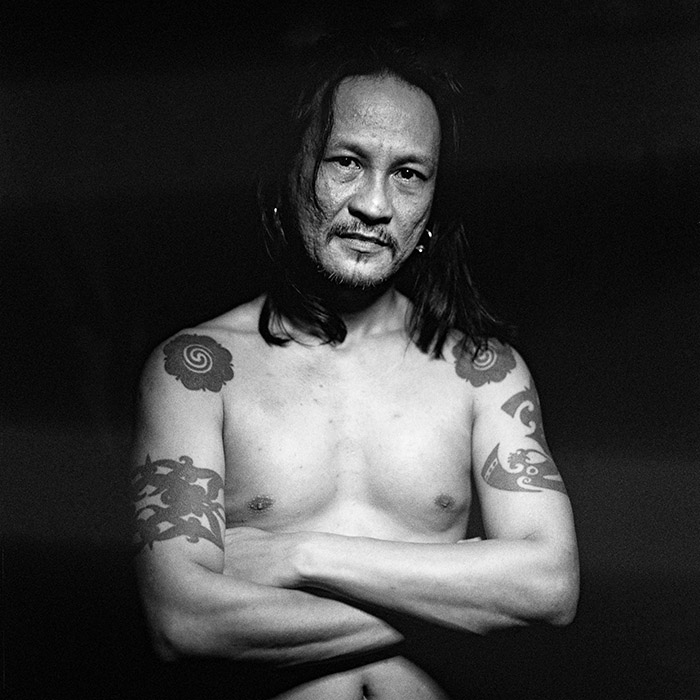

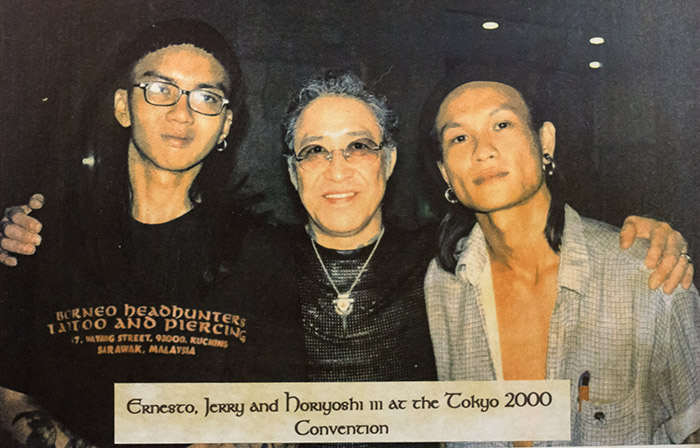

Ernesto Kalum, pur et dur

Textes : Laure Siegel / Photographies : P-Mod (article publié en 2015)

Part 2. Borneo Headhunters

Quinze ans après avoir gravé la gorge de Filip Leu, Ernesto Kalum tatoueur iban, a tracé sa propre route, de conventions internationales en recherches ethnologiques, se tenant à l'écart des tendances et mondanités. Pour l'enfant du pays, la culture iban de Bornéo vit ses dernières heures. Mais il la défendra jusqu'au bout, comme il le fait depuis vingt ans. Rencontre à Borneo Headhunters Tattoo Studio, fief à Kuching.

Né Iban à Sibu il y a 45 ans, le fils de fonctionnaire se passionne pour le tatouage dès ses vingt ans. « Je voulais me faire tatouer mais il n'y avait qu'un seul shop, spécialisé dans le old school (celui de Yeo, pp-). J'ai commencé à me tatouer moi-même, ma première pièce est ce logo Superman sur le mollet. »

En 1998, après des expériences dans le secteur bancaire à Londres puis l'industrie navale à Singapour, il se décide à ouvrir un studio : « Il n'y avait pas de futur pour le tattoo. Je priais tous les jours pour qu'au moins un client passe la porte et me donne quelque chose à faire. Je passais mes journées à dessiner. C'était très difficile pour un jeune issu d'une minorité tribale de construire sa vie au Sarawak. Alors j'ai fui mon pays car il n'y avait aucune opportunité ».

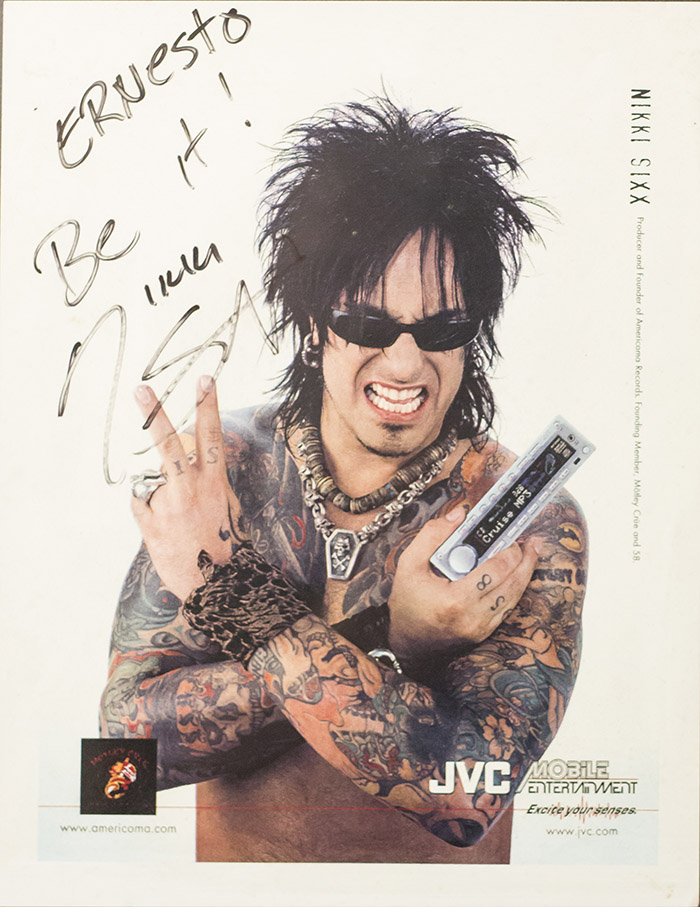

Ernerto Kalum tatoueur iban

Après deux mois d'ouverture, il retourne à Wolverhampton, bourgade anglaise proche de Birmingham, où il a décroché un diplôme en droit quelques années auparavant. Il avait l'habitude d'y tatouer les potes pour le fun contre de la bière et des cigarettes. Il exploite enfin son don naturel pour le dessin et débute sa carrière professionnelle en guest chez Spikes Tattoo & Piercing. Il pique des trucs rock'n roll inspiration Mötley Crue mais bûche aussi la documentation de motifs iban qu'il a emportée avec lui.

Il reste un an à Wolverhampton, chérit le souvenir d'un concert de Mötorhead à dix pounds l'entrée, puis envoie sa candidature à plus de 150 conventions. Une seule répond, celle de Lausanne en 1999.

Convention de Lausanne, 1999

« Je les ai tous rencontré à ce moment-là. Tin-Tin, Paul Booth, la famille Leu... Je pensais que Filip était un musicien, il ressemblait au guitariste d'Aerosmith. J'étais innocent, je ne savais rien sur les grands. » Il se lie avec Bit Schoenenberger, alias Sailor Bit, puis s'installe dans la ville suisse pendant un an pour travailler chez Ethno Tattoo, dans le shop de celui qui est devenu son meilleur ami .

Il tatoue de plus en plus de motifs iban, dont l'essor est favorisé par le revival du tribal, mais toujours à la machine. Un jour Felix Leu arrive derrière lui alors qu'il est en train de piquer un client. « Il m'a pris la machine des mains et l'a jetée à la poubelle, sans rien dire, puis il est parti. Ca a été sa manière de me faire comprendre qu'en tant qu'Iban, je devais tatouer comme un Iban, avec deux sticks. »

Ernesto, qui possède l'art mais pas la méthode pour que tout prenne sens, retourne alors dans la jungle. « Je devais comprendre ma culture, celle dont mon grand-père n'avait plus le droit de me parler. A l'époque, la mode était de balayer le passé, ne plus parler de ces vieilleries, décrocher un diplôme puis trouver un boulot moderne. J'ai fait les recherches moi-même, avec les anciens qui ont accepté de m'aider malgré la pression qu'ils subissaient.»

Le retour au Hand Tapping

De retour en ville, il inaugure son premier hand-tapping. « Ca a été très long et le volontaire a beaucoup souffert mais le motif était parfait. J'étais très fier ». Fort de cette expérience, il retourne travailler à Ethno Tattoo au cours de l'année 2000.

L'occasion en or ne tarde pas à se pointer. « Filip Leu est entré, a regardé les images de vieux Ibans tatoués que j'emportais toujours avec moi et m'a dit « Donc tu vas me tatouer c'est ça ? ». Ernesto ne se sent pas prêt à accomplir ce que Filip lui demande avec insistance : le scorpion iban sur la gorge, le même tatouage que porte sa mère, Loretta, piqué par son père Félix. Devant son hésitation, Sailor Bit n'y va pas par quatre chemins : « Si tu fais ce tattoo pour lui, ça va changer ta vie ».

Felix veut que son fils soit tatoué au 34, le mythique fief de la famille Leu Rue centrale à Lausanne.« L'ancien shop, c'était un endroit spécial. Miki Vialetto était là, Felix Leu était là, tout le monde était là. C'était très important pour Filip de porter cette pièce et qu'elle soit appliquée de façon traditionnelle. Je me suis donné à 120% pendant ces deux heures de travail. Ca a été un moment très spirituel ».

Le jour d'après, sa carrière fait un bond et il prie désormais pour que son agenda s'allège. « Tout a changé. Tout le monde voulait que je le tatoue maintenant. En deux semaines, j'ai eu un an de rendez-vous ».

Pendant ces années fastes, il côtoie ceux qui deviendront ses principales inspirations, les figures mondiales qui ont élevé le tattoo au rang d'art : Filip Leu (Suisse), Paulo Suluape (Samoa), Leo Zulueta (Etats-Unis), Roberto Hernandez (Espagne), Bit Schoenenberger (Suisse), Horiyoshi III (Japon)...

Ernesto, Tatoueur Iban

Ernesto parle de sa vocation avec un profond respect : « Le tattoo a été une chance pour moi de découvrir le monde, en retour il faut aider à préserver la réputation du tattoo. »

En 2003, il sent qu'il doit revenir à Kuching. « J'étais constamment sur la route, je n'avais pas le sentiment d'appartenir à tel ou tel endroit. Ma maison, c'était là où j'étais heureux. » Isolé sur son île, il espère aussi pouvoir mieux contrôler l'affluence de clients. Peine perdue, le shop est toujours plein à craquer, alors il ferme sa porte. Il ne tatoue plus que sur rendez-vous, à un rythme qui lui permet de transmettre une énergie positive à chacun de ses clients, qui se composent à 40% de collectionneurs, 20% de touristes et 40% de locaux.

Depuis 2008, il est secondé par Robinson Unau, 31 ans. Architecte, client d'Ernesto, il a quitté son job pour le suivre. Ernesto l'a choisi pour son esprit. « C'est difficile de trouver des gens avec une âme de nos jours. » Mais même celui qui est devenu son bras droit tatoue toujours à la machine. « Il sent qu'il faut aller dans cette direction et tatouer à la main mais ne se sent pas encore prêt à le faire. On y travaille ! »

Il se consacre aussi inlassablement au partage de sa connaissance : conférencier au musée du Sarawak, conseiller de productions cinématographiques qui intègrent des pans de la culture iban, comme le film "Amour Interdit", producteur de musique traditionnelle.

Il a organisé un premier événement en mai 2002 au village culturel du Sarawak, The International Borneo Tattoo Convention, puis une seconde convention en 2007. « Je veux juste que les gens soient intéressés et qu'ils sachent qui ils sont et ce qu'ils font. Ma communauté est à portée de main mais personne n'écoute, tout le monde veut faire de l'argent. Je ne peux que donner un certain nombre d'informations à un certain nombre de personnes, je suis réaliste ».

Et peu optimiste sur la survie de sa culture, sévèrement lacérée par les années, la christianisation imposée et la mondialisation effrénée. « La culture iban est morte avec la génération de mes parents.

Je respecte toujours les croyances ancestrales mais je me suis fait tatouer alors que c'était déjà fini. Je ne suis qu'un spécimen de musée. Nous ne nous faisons pas tatouer pour nous inscrire dans le présent, totalement déconnecté, mais plutôt pour se reconnecter avec nos racines. Quand il n'y a plus rien de spirituel ou de religieux, dans ces conditions il est facile pour une culture de juste disparaître. Sans culture, qui est-tu ?»

Sans culture, que représente encore le tatouage ? « Les gens ne veulent que du rock'n roll. Et tu perdras toujours contre le rock'n roll. Ces dernières années, même le tattoo iban est devenu rock'n roll et a beaucoup perdu de son âme. On ne peut pas encrer n'importe quoi n'importe comment, il faut garder au moins une partie de l'esprit originel.

Les Ibans de moins de 30-35 ans ne savent plus grand-chose sur leur culture. Toute cette connaissance disparaît, au profit de la taille de la télé, la marque de la voiture, le statut professionnel, le cash dans ton compte en banque. C'est dommage que ça soit gâché, qu'on ne se batte même plus pour conserver un peu d'identité. Le processus d'effacement des cultures indigènes est très brutal. »

Pour lui, la préservation d'une partie de la culture passe paradoxalement par son ouverture au monde. «. Si je n'avais pas tatoué en-dehors de ce pays, pas fait de conventions à l'étranger, les gens ici ne se seraient jamais intéressés aux tattoos ibans. C'est la théorie MTV. Il faut que ça sorte, que ça ait du succès à l'extérieur, puis que ça revienne et ça sera à nouveau populaire.... Pour moi ce n'est pas une contradiction que des motifs ibans soient tatoués par des étrangers sur des étrangers. La famille Leu s'est inspirée de la culture iban pour ses motifs de fleurs et c'est très bien. Iban veut dire « être humain ». Si la personne est claire sur son parcours de vie, informée sur la raison pour laquelle elle veut ce tattoo, pas de souci je raconte son histoire sur sa peau. »

Ernesto et Robin seront présents au Mondial à Paris cette année, comme tous les ans depuis 2012. En attendant, Ernesto savoure le quotidien dans son havre de paix. Paillasses tressées au mur et au sol, livres et VHS alignés, clichés de son parcours auprès des plus grands, archives photographiques, dessins originaux, artisanat de Bornéo, son studio est le fruit de toute une vie, patiemment construite.

Mais sa ville change, plus de bars lounge, plus de trafic, plus de centres commerciaux climatisés. Ernesto pense tout doucement à la retraite. « Je me donne encore huit à dix ans dans le métier, puis j'irais me retirer dans la jungle, dans ma seconde maison ». Il lui reste aussi sa gorge à couvrir, qu'il laisse à Filip Leu évidemment, quand le moment viendra.

http://www.borneoheadhunter.com/

Ernesto a réalisé un livre sur les tatouages Iban. En voici quelques pages.

RETROUVEZ CET ARTICLE AU COMPLET, PHOTOGRAPHIES ET TATOUAGES, SUR L’APPLICATION

ATC TATTOO

Mon corps, mon passeport

Part. 1 Les Ibans de Bornéo font revivre la tradition du tatouage

Texte : Laure Siegel - Photographies : P-Mod (Bornéo, Décembre 2015)

Peuple de pirates et de chasseurs de têtes, de bûcherons et de planteurs, voyageurs infatigables, les Ibans de Bornéo font revivre la tradition du tatouage pour retrouver une identité perdue dans les limbes de l'Histoire. Rencontre avec les anciennes générations, dont l'armure de pantang ou kelingai, tattoos en langue locale, représente un carnet de route autant qu'une protection spirituelle.

Lorsque notre pirogue touche le banc de sable, la nuit tropicale est tombée sur la jungle dense. A cette heure-ci, il n'y a plus que le sifflement des pythons, le bruit du vent, le clinquement des verres de langkao- l'alcool de riz local – le crissement des clopes phillipines et les histoires d'antan pour briser le silence. Les membres de l'ethnie iban vivent traditionnellement dans des longhouses,grandes maisons en bois sur pilotis qui s'étire le long d'un couloir commun et abrite environ 25 familles.

Certaines d'entre elles sont seulement accessibles par la rivière, parce qu'il n'y a pas de route ou parce que la route est régulièrement bloquée par des glissements de terrain. Chaque longhouse est représentée par un tuai rumah, chef dont le patronyme donne son nom au village. Ici US n'est pas l'acronyme des Etats-Unis mais signifie Ulu Skrang, toute la zone au-dessus de la rivière Skrang.

Par commodité administrative après l'indépendance, le gouvernement malaisien a regroupé plusieurs tribus sous l'appellation Iban, qui compte au moins sept sous-groupes avec chacun leur dialecte, dont les Skrang. Les Ibans représentent un tiers de la population de l'Etat du Sarawak et sont aussi appelés Sea Dayaks.

Originaires de Java ou du Yunnan chinois, les Ibans sont arrivés au XVIe siècle par le Kalimantan, la province du sud de Bornéo aujourd'hui indonésienne. Fidèles à leur réputation de féroces conquérants, ils ont rapidement dominés les autres tribus de la quatrième plus grande île du monde et au passage, ont adopté et adapté leurs différentes traditions de tatouage.

Assis sur une paillasse tressée dans la longhouse de Mejong, à quatre heures de Jeep de Kuching, Maja, un vieux monsieur aux yeux bleus très clairs raconte.

Les villageois l'appellent « Apai Jantai », soit « Le père de Jantai ». A la fin de la Deuxième guerre mondiale, il a été envoyé par le gouvernement dans l'Etat voisin du Sabah puis dans le protectorat du sultanat de Brunei pour travailler comme bûcheron. « C'était le seul boulot envisageable pour les hommes du Sarawak. Le poivre ne rapportait pas assez d'argent car notre village n'avait pas les moyens d'aller le vendre aux marchands de la côte.» explique t-il.

Des générations entières d'hommes ont pris la route, pour dix ou quinze ans, pour 500 à 1000 RM (100 à 200 euros) par an, couper des arbres à la machette à Sabah, s'échiner dans les ports pétroliers de Brunei ou être un rouage de l'industrie du gaz à Singapour pour les plus téméraires. Ils revenaient tous les trois ans environ, pour saluer leurs parents, se marier et concevoir un enfant avec leur femme.

Pendant ce temps, les femmes allaient aux champs, dans les plantations de poivre, de riz et d'hévéa, élevaient les enfants, tissaient paillasses et vêtements. Chaque fois qu'ils revenaient, les hommes étaient de plus en plus tatoués.

Bunga Terung

Traditionnellement les jeunes Ibans commencent par se faire tatouer un couple de bungai terung, un sur chaque épaule, inspirés d'une fleur d'aubergine locale, labrinjal. Il symbolise le passage à l'âge adulte, signifie son respect aux valeurs morales du village et signe son départ pour le belajai, voyage initiatique.

Ces tatouages sont opportunément placés à l'endroit des lanières d'un sac à dos en osier, qui accompagnera le jeune Iban dans son expédition de « découverte du monde ». Pendant quelques mois ou quelques années, il marche de longhouseen longhouse, offre son aide dans les tâches du quotidien, affine sa connaissance de sa propre culture, écoute les anciens et en retour reçoit des tatouages.

Pendant le XXe siècle, ce belajais'est transformé en pèlerinage de l'intérimaire, de boulot en boulot, avec toujours cette recherche du prestige social.

Plus l'homme accumule les tatouages, plus il devient désirable aux yeux des femmes de la communauté, car ses marques sont le symbole des obstacles surmontés et de la richesse accumulée.

Le tatouage Iban de Bornéo

Son corps devient le journal de ses voyages et accomplissements. C'est un carnet de route, un passeport, un signe fort d'identification, qui permet aux Ibans de se reconnaître entre eux. Sur le bras de Maja, une phrase : « Salamat kasih semua urang » qui signifie « Merci tout le monde », tatoué à la ville de Julau. Souvenir de tous les endroits visités, le tatouage s'échange à l'époque contre un crâne d'animal ou d'homme, une amulette ou un couteau (pic 1869). et accomplissements.

C'est un carnet de route, un passeport, un signe fort d'identification, qui permet aux Ibans de se reconnaître entre eux. Sur le bras de Maja, une phrase : « Salamat kasih semua urang » qui signifie « Merci tout le monde », tatoué à la ville de Julau. Souvenir de tous les endroits visités, le tatouage s'échange à l'époque contre un crâne d'animal ou d'homme, une amulette ou un couteau (pic 1869).

Le métal a une forte valeur, base de la fabrication des armes et ses outils, mais est aussi offert à l'artiste pour que son âme ne ramollisse pas et qu'il reste dur au fond de lui. Il faut de la force pour tatouer des corps entiers à même le sol, simplement muni de deux sticks. « Quatre personnes m'ont tatoué simultanément le dos pendant plus de dix heures. Pas avec de l'encre, mais de la suie de bougie. J'ai bu beaucoup de langkao pour supporter la douleur. » se souvient Maja.

Son dos forme l'arbre de la vie, l'histoire de son existence. En haut, deux ketam belakang, motif inspiré par la forme d'un crabe qui représente pour lui un rabot, l'outil pour travailler le bois, symbole de ses années de bûcheronnage. Apposé sur le bras, il est alors appelé ketam lengan. Au milieu du dos, un buah engkabang, graine d'érable qui tombe en « hélicoptère », le fruit dont les Ibans tiraient le beurre et l'huile.

Plus bas, les quatre fleurs complètent le motif de façon esthétique. Sur son torse, Maja porte une petite étoile... C'est un avion, précise t-il. « La première fois que j'en ai vu passer un au-dessus de la jungle, c'était un objet très mystérieux pour nous alors je me le suis tatoué pour ne pas oublier ». Une grande partie des croyances et pratiques ibans est liée à une interprétation libre de l'environnement.

Dans certains villages, les vieux écoutent encore le chant des oiseaux pour les aider dans leur prise de décision quotidienne et fabriquent des amulettes avec ce qui les inspirent dans la jungle, les pierres et fruits étant des cadeaux des divinités.

Pour Rimong, 70 ans, l'étoile au milieu des fleurs de son dos représente une émotion précise. « Parce que j'adorais regarder les étoiles le soir avec mes amis. C'est un souvenir qui m'emplit de joie ». Autant pour les tatoueurs que pour les tatoués, la signification de chaque pièce fait la part belle à l'interprétation personnelle. Sur son bras, Rimong porte un tuang, motif d'une créature imaginaire sortie de ses rêves.

Les tatouages sont un écho de leurs croyances spirituelles, les motifs étant inspirés par le pouvoir des animaux, des plantes et des humains. Avant de tatouer, on sacrifiait un poulet pour apaiser les esprits et demander l'assentiment des dieux.

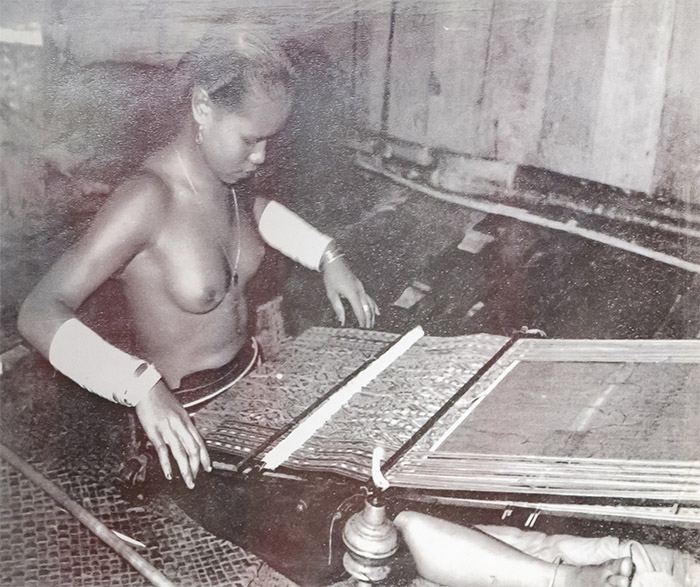

Le même rituel que les femmes de la communauté respectaient avant de tisser un pua kumbu, textile sacré utilisé pour envelopper les têtes fraîchement ramenées par les guerriers victorieux et par les chamans avant les cérémonies d'invocation. Avec la ngajat, danse rituelle, le pua kumbuest un autre fort héritage iban.

A l'image du tatoueur traditionnel invoquant les esprits pour être guidé dans sa conception d'un motif, les femmes ibans tissaient des images que leurs ancêtres leur ont montré en rêve.

C'était la kayau indu, « guerre des femmes », pratiquée pendant des générations pendant que les hommes coupaient les têtes de leurs ennemis pour s'attirer les bonnes grâces des dieux lors du combat contre les autres tribus et la récolte du riz.

Les meilleures tisseuses étaient remerciées d'un tatouage sur les doigts pour leur apport décisif au bien-être de la communauté ou d'un pala tumpa, tatouage circulaire sur les avant-bras. Les femmes ibans portant des tatouages traditionnels ont pratiquement disparu aujourd’hui.

Devenu tout aussi rare, le tegulun, tatouage appliqué sur le doigt des chasseurs de têtes victorieux, le seul qui nécessite une cérémonie religieuse. Malgré les traités de paix de1874 et 1924 entre les tribus Dayaks, la chasse de têtes a resurgi de façon sporadique, pour finalement disparaître à partir des années 70.

Plus courant, le Ukir rekong, allégorie d'un scorpion ou d'un dragon sur la gorge, symbole de force basé sur la puissance de ces animaux. Il protège le cou des guerriers contre la lame des tribus rivales, tandis que la nuque est protégée par les cheveux portés longs. Un grand nombre d'hommes partagent aussi le motif du hameçon sur le bras ou la jambe, rappel de leur activité de pêcheur.

Tout ce cosmos a été mis à mal quand les missionnaires chrétiens se sont aventurés dans la jungle pour imposer la parole divine dans ces villages, animistes depuis la nuit des temps. Dans les cuisines, les portraits criards de Jésus et de la Vierge Marie en 3D sont devenus la seule décoration autorisée.

La christianisation à marche forcée à partir des années 60 a créé une profonde rupture dans ces communautés. Aujourd'hui, 80 à 90% des habitants sont convertis dans les longhouses, certains deviennent eux-mêmes prêtres et presque tous vont à l'église le dimanche, présente dans chaque minuscule hameau à côté du terrain de foot.

Dans la longhouse Lenga Entalau, les missionnaires sont arrivés bien tardivement, il y a seulement quinze ans, mais ils ont rattrapés le temps perdu par des mesures brutales.

Tous les anciens ont été forcés à brûler leurs reliques, amulettes, remèdes, crânes-trophées porteurs de vie, ou à les jeté dans la rivière. Certains d'entre eux sont tombés malades à la vue du brasero, comme si leur âme se consumait en même temps que leurs précieux biens. Certains ont résisté passivement, en cachant leur dernier crâne dans un sac plastique au fond de la remise ou en confiant les objets chargés en magie noire au fils parti vivre à la ville.

Bryan n'a pas cédé. A 97 ans, couvert de tatouages, il vénère toujours sept divinités, messagères entre les hommes et Petara, le dieu suprême, ainsi que les différents esprits et fantômes qui composent le panthéon iban.

Les Ibans durant la Seconde Guerre Mondiale

Ses tatouages le protègent contre les mauvais coups du sort, il en est convaincu depuis une histoire entendue pendant la Deuxième guerre mondiale. En 1940, des Ibans sont enrôlés dans l'armée coloniale britannique, où ils forment la majeure partie des troupes assignées à la protection de la côte de Bornéo contre un débarquement japonais.

Peine perdue, l'armée impériale occupe l'île et mène la vie dure aux locaux, affamés, torturés, massacrés. Beaucoup fuient dans la jungle. Vers la fin du conflit, en collaboration avec les Alliés, ils mettent sur pied une guerilla chargée de chasser l'occupant : c'est le Borneo Project.

Les soldats japonais tombent comme des mouches sous les coups des sarbacanes empoisonnées. Bryan est l'un de ces rangers chargés de tenir la ligne contre les Japonais, qui ne sont jamais parvenus à monter jusqu'à Ulu Skrang. « Un jour, un régiment iban est tombé dans une embûche japonaise. Les seuls survivants sont ceux qui ont gardé leurs amulettes et ne se sont pas convertis au christianisme. » affirme t-il.

Aujourd'hui, la jeune génération a pris ses distances avec la religion institutionnalisée et une minorité commence à s'intéresser au passé de ses ancêtres, cette minorité à qui un diplôme ne suffit pas pour prouver sa valeur sociale.

Face aux constantes attaques contre les cultures indigènes, par les religieux qui veulent modeler leur âme, les politiciens qui veulent supprimer leur particularisme, les hommes d'affaires qui ravagent leurs forêts au bulldozer et la mondialisation qui emporte tout sur son passage, le tatouage iban redevient une part de la culture.

Plus communautaire que rituel, plus un signe de défiance envers l'époque qu'un signe d'apaisement à destination des dieux, adapté aux goûts des visiteurs étrangers et parfois vidé de sa substance spirituelle, il reste cependant une importante marque d'identification ethnique face à un monde terriblement uniforme.

Pour aller plus loin

« Iban culture and traditions : the pillars of the community's strength »par Steven Beti Anom, un ouvrage de référence sur l'histoire de ce peuple.

« Panjamon: une expérience de la vie sauvage », par Jean-Yves Domalain, le carnet de voyage culte d'un naturaliste français qui a vécu un an dans une tribu iban à la fin dans les années 60. Bien que marié à une femme iban, tatoué, accepté par la communauté, il a dû fuir pour sauver sa vie, empoisonné par le chaman du village.

Sarawak (1957) et Life in a Longhouse (1962) par Hedda Morrison, une photographe allemande fameuse pour ses rares photos du Pékin des années 30 et 40, puis du Sarawak des années 50 et 60. Elle a vécu vingt ans dans cette région de Bornéo et ses missions photographiques pour les autorités du district de Kuching lui ont donné un rare accès à de nombreuses communautés.

RETROUVEZ CET ARTICLE AU COMPLET, PHOTOGRAPHIES ET TATOUAGES, SUR L’APPLICATION

ATC TATTOO

Hommage au Népal meurtri

Texte : Laure Siegel / Photographies : P-mod / Tom Vater

Bhaktapur, cité médiévale dans la vallée de Katmandou, deux jours avant le séisme

Tous les tatoueurs et voyageurs sur les routes d'Asie se réjouissaient pour fêter la cinquième édition de la convention internationale de Katmandou, devenue incontournable dans le milieu. Le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a ébranlé le pays le samedi 25 avril à midi a mis fin à l'évènement de façon tragique. Un report de la convention, mais surtout un hommage au Népal meurtri.

Plus de 8 700 personnes ont perdu la vie, un demi-million de maisons ont été détruites, des villages entiers ont disparu et un quart des 31 millions de Népalais a été touché directement. Une situation aggravée par un second séisme le 12 mai et d'innombrables répliques. Quelques artistes ont choisi de rester après la catastrophe, pour participer aux opérations de secours et de s'engager pour rassembler des fonds pour les populations démunies, des actions auxquelles vous pouvez contribuer et rendre hommage au Népal.

La salle de bal de l'hôtel Yak and Yeti a reçu ses premiers voyageurs en 1953, lorsque la contrée millénaire a ouvert ses temples et ses montagnes au monde. Deux générations plus tard, l'établissement de luxe a accueilli la cinquième convention de tatouage de Katmandou, frappée en plein cœur par le séisme. Les organisateurs sont prêts à se relever.

Convention de Katmandou, Népal

Vendredi matin, Johann Morel, tatoueur suisse (Steel Workshop) attend ses premiers clients, ses flashs disposés sur la table : « J'ai hâte de les tatouer, car tous les fonds seront reversés à une association d'aide aux femmes et aux enfants, Saathi. Je n'ai pas besoin de cet argent, j'enchaîne avec un guest à Hong Kong et en Suisse j'ai un an de liste d'attente. A 30 euros le motif, j'espère pouvoir leur reverser au moins 500 euros.

Je n'ai jamais été aussi bien accueilli dans une convention, l'équipe de Mohan Gurung est incroyable ». Pour la plupart des artistes présents, « le Népal c'est différent ». Beaucoup vivent sur la route et ils ne viennent pas ici pour le business, au vu des moyens de la population locale, mais pour l'expérience. Katmandou est devenu « la » convention cool, où l'on se promène pieds nus et on rencontre la terre entière, le temps d'une pause soleil sur la terrasse.

Serjiu Arnautu, jeune tatoueur roumain, vient d'ouvrir un shop à Dijon. Il était aussi de la partie à Katmandou avec sa partenaire Tessa Marx (Boubou Daikini), qui pratique le handpoking traditionnel.

L'événement est prisé des randonneurs, de la scène trance de Goa, des diplomates de l'ONU pour son ambiance effervescente mais aussi des familles et bandes d'amis népalaises, et plus seulement des gangsters. Le climat anti-punk s'est définitivement dissipé depuis cinq ans. Pendant que des enfants en costume distribuent des pétales de fleurs, que des danseuses traditionnelles offrent une performance sur la scène, un attroupement de curieux se forme autour du stand de Iestyn Flye (Divine Canvas), qui offre au public une scarification sur la poitrine d'un Népalais aux dents serrées.

La journée s'achève avec l'explosion de joie d'Eric Jason D Souza (Iron Buzz Tattoos), gagnant du premier prix pour une pièce apposée sur l'avant-bras de sa copine.

Aishin par Eric Jason Dsouza, Iron buzz-tattoos (India) Best of small

Le jeune couple, venu de Bombay pour la troisième année, est extatique : « C'est formidable d'être reconnu ici car le tatouage en Inde a encore une très mauvaise image. Depuis 2-3 ans, un boom a donné le jour à environ 15 000 shops mais seulement 150 artistes professionnels. Alors nous travaillons sur un projet avec le gouvernement pour professionnaliser cette activité ». La nuit tombe sur la ville aux fanions, les bars jouent des airs de Janis Joplin, les rues résonnent des klaxons des rickshaws.

MaxWell

Arne tatoué par Dasha, on the road

Réalisation d'un Sak Yant par Triangle Ink, Thaïlande

Mia tatouée par Tattoo Junction, Katmandou

Laura tatouée par Miraj, KTM Tattoo, Katmandou

Black Ink power, Japon

Neil tatoué par Glen Cozen, UK

Jesse tatoué par Daan Van Dobbelsteen - Dice Tattoo, NL

Bras en cours par MaxWell

Gabriel tatoué par Malika - tatouage Royale, Montréal, QC

Guy le Tatooer, quelques minutes avant le séisme...

Samedi matin, Guy le Tatooer, après tant d'années sur la route, prend peu à peu goût aux conventions : « C'est la première année que j'en fais, Bornéo, Londres, Florence, etc. et je cumule avec des projets sociaux en Inde. Au Népal aujourd'hui tous les mecs de la scène musicale veulent se faire tatouer, ils sont très ouverts et ont envie de s'éclater, comme toute société qui a été muselée trop longtemps. Si l'art est bien composé, les Népalais apprécient, c'est un peuple d'artistes ». A ce moment-là, toutes les lumières s'éteignent et deux secondes après, tout se met à valser. Les gens essaient de fuir la terre qui s'échappe sous les pieds, hurlent en courant vers la sortie ou en se plaquant au mur. Tout le monde se retrouve dans la cour, en état de choc. Ajarn Man, un maître tatoueur thaïlandais distribue des amulettes en terre cuite à tous ceux autour de lui en leur souhaitant bonne chance pour la suite.

L'évènement après le séisme

Entre répliques incessantes, conditions de vie précaires, coupure des communications et tristesse infinie, les jours qui suivent sont douloureux. Une quinzaine d'invités choisissent de rester après la catastrophe pour soutenir l'effort de guerre. A Pashupatinath, complexe religieux où les Hindous brûlent leurs morts depuis la nuit des temps, des artistes tatouent des Népalais à la recherche de protection, accompagnés par la foule en deuil le long de la rivière.

Paulo et Ari, tatoueurs, accueillent des Népalais à la recherche d'un tatouage de protection sur un rocher en face de la rivière Bagmati, qui charrie les cendres des morts de Katmandou.

D'autres récoltent des fonds pour acheter des biens de première nécessité et les transporter vers les villages de la vallée de Katmandou ou redistribuent l'argent à des initiatives locales pour la construction de tentes, de toilettes, d'écoles. A New-York, Londres, Southampton, Les Vans, Rottweil, Copenhague, Bangkok, les journées tatouages, piercing, vente de T-shirts, photographies, dessins originaux se multiplient pour financer les actions de reconstruction.

Désormais en guest à Bangkok à Six Fathoms Deep, Max Well et Angie sont restés deux semaines après le séisme. « Lors de notre première convention l'an passé, le Népal nous a changé la vie. C'est une alchimie magique, nous avons vraiment trouvé une famille là-bas. Il faut qu'on y retourne, qu'on finisse les pièces que nous avons commencé. En attendant, nous nous concentrons sur la récolte de fonds à distance ». Ils seront les premiers à s'envoler pour le Népal si une sixième édition fait surface l'an prochain. [IMAGE30]Mohan Gurung et Bijay Shrestha, le duo d'organisateurs, sont déterminés. « Si la situation le permet, nous allons relancer la convention l'an prochain. Après l'incroyable soutien que nous avons reçu de la communauté du tatouage, nous nous devons de continuer cette tradition familiale pour toujours ».

Comment aider le Népal ?

Pour vous aussi aider et rendre hommage au Népal meurtri:

Si vous connaissez quelqu'un sur place qui a besoin d'aide, envoyez-lui de l'argent directement par Western Union. Sinon, privilégiez un collectif de bénévoles qui agit directement sur le terrain ou participez à une action artistique :

#We Help Nepal

> #We Help Nepal : Un réseau sans hiérarchie et sans salaires, fondé par des Népalais et étrangers vivant ou ayant vécu au Népal. Ils se chargent de coordonner les initiatives locales en redistribuant les fonds récoltés via leur plateforme. http://www.wehelpnepal.org/

> Rise for Nepal : Une organisation créée par 200 jeunes volontaires népalais pour reconstruire leurs pays eux-mêmes, sur le terrain.

> Miranda Morton Yap, une écrivaine américaine qui vit à Katmandou et coordonne la levée de fonds pour Helter Shelter et To Da Loo, qui se concentrent sur la construction d'abris et de toilettes.

Rendre hommage au Népal : les tatoueurs, solidaires

Chez les tatoueurs

> Par Steel Workshop (Suisse) : No silence for NEPAL Association

https://www.facebook.com/nosilencefornepal/ - http://www.nosilence4nepal.com/

Soutenir l'association qui reconstruit notamment des maisons dans le district de Gorkha en reversant le bénéfice d'un tatouage - One Tattoo for Nepal : https://www.facebook.com/onetattofornepal

> Par Phil & Joanna Antahkarana (Copenhague) : Tattoo Aid for Nepal, une initiative qui appelle à reverser le prix d'un tattoo dont le design a été composé par les artistes, à Direct Relief, une ONG spécialisée dans l'aide médicale d'urgence.

http://theantahkarana.tattoo/news.html

RETROUVEZ CET ARTICLE AU COMPLET, PHOTOGRAPHIES ET TATOUAGES, SUR L’APPLICATION

ATC TATTOO

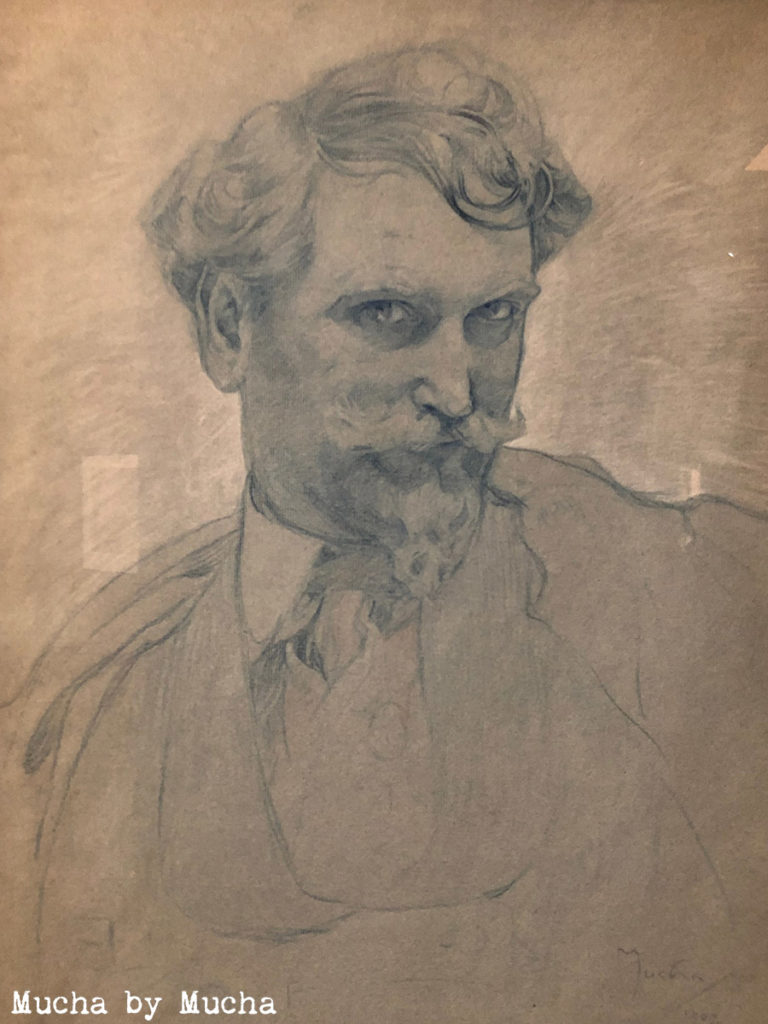

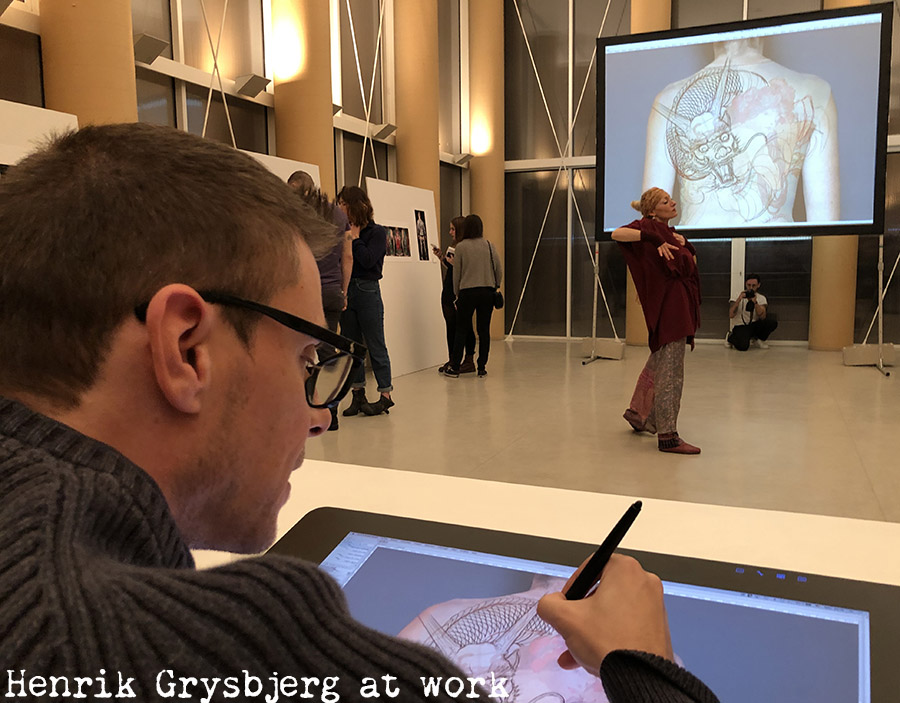

Le tatouage en hommage à Alphonse Mucha

Par DHK

Le tatouage en hommage à Alphonse Mucha s'expose ! C’est à l’initiative de Pascal Bagot, journaliste spécialisé dans la presse tatouage qu’est né cette invitation aux tatoueurs d’envahir le Musée du Luxembourg dans le 6e arrondissement de Paris. Une exposition éphémère de photos de tatouages sur le thème de Mucha et une performance de Henrik Grysbjerg a été organisée à cette occasion. Le samedi 24 novembre dernier (2018).

Le tatouage en hommage à Alphonse Mucha.